Dieser Leitfaden führt dich von den physikalischen Grundlagen über die clevere Planung und die handwerklich saubere Montage bis hin zur Fehlersuche in Bestandsanlagen. Lerne, wie du Lärmquellen erkennst, von Anfang an vermeidest und für flüsterleisen Betrieb sorgst, der deine Kunden begeistert.

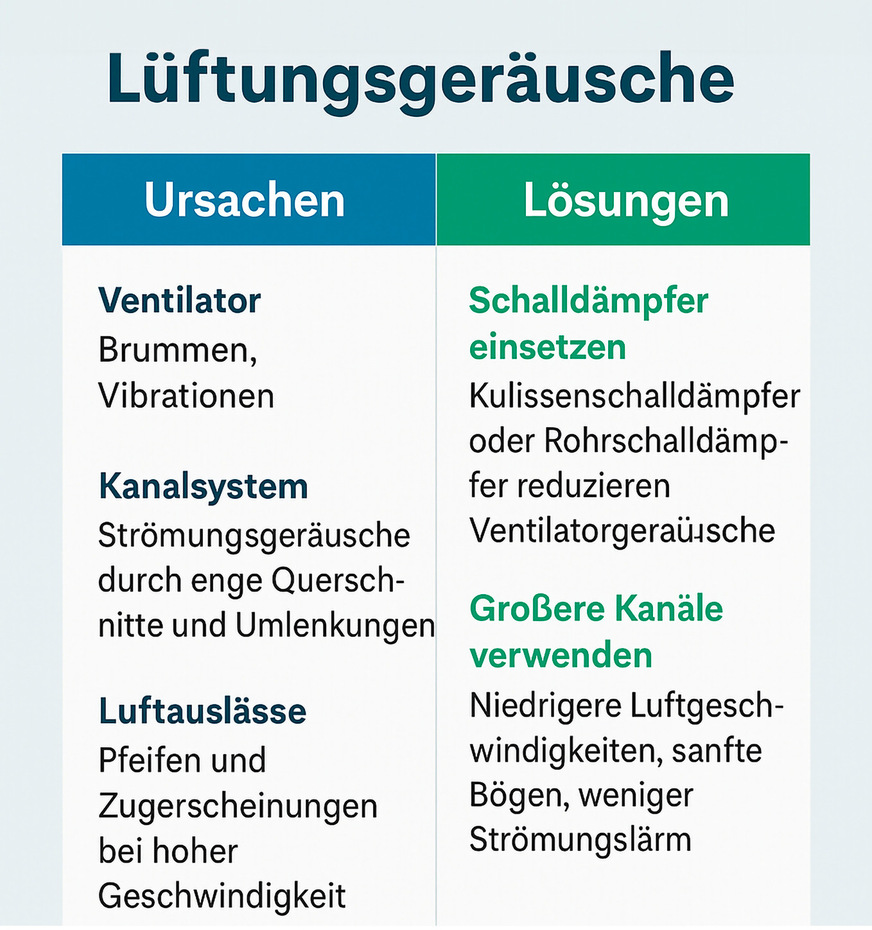

Um Lärm effektiv bekämpfen zu können, musst du verstehen, wo und wie er entsteht. Die Geräusche in einer Lüftungsanlage haben verschiedene Ursachen und breiten sich auf unterschiedlichen Wegen aus. Wer hier die Grundlagen kennt, ist bei der Planung und Fehlersuche klar im Vorteil.

Schallentstehung direkt an der Quelle

Der Ventilator ist die primäre Lärmquelle in jeder Lüftungsanlage. Hier entstehen Geräusche durch verschiedene Mechanismen. Der Motor selbst erzeugt ein elektromagnetisches Brummen, das besonders bei älteren oder minderwertigen Geräten ausgeprägt ist. Dazu kommen mechanische Geräusche durch Unwuchten der rotierenden Teile – wenn das Laufrad nicht perfekt ausgewuchtet ist, entstehen Vibrationen, die sich als tieffrequentes Wummern bemerkbar machen. Den größten Anteil macht jedoch der aerodynamische Schall aus, der entsteht, wenn die Luft an den Ventilatorflügeln vorbeiströmt. Je schneller der Ventilator dreht, desto lauter wird dieses charakteristische Rauschen.

An jeder Umlenkung, Verengung oder Erweiterung im Kanalsystem entstehen Luftverwirbelungen. Stell dir vor, wie Wasser in einem Bach an einem Stein vorbeiströmt – es bilden sich Wirbel und Turbulenzen. Genau das passiert auch mit der Luft in deinen Kanälen. Diese turbulenten Ströme erzeugen ein breitbandiges Rauschen, das bei hohen Luftgeschwindigkeiten zunimmt.

Faustregel aus der Praxis: Verdoppelt sich die Luftgeschwindigkeit, erhöht sich die Schallleistung um etwa 8 – 12 dB (≈ Faktor 6 – 16).

Das bedeutet, dass schon eine kleine Erhöhung der Geschwindigkeit zu einer deutlich wahrnehmbaren Lärmzunahme führt.

Regel- und Absperrklappen können im Luftstrom flattern oder vibrieren, besonders wenn sie nicht vollständig geöffnet oder geschlossen sind. Eine halb geöffnete Klappe wirkt wie eine Pfeife im Luftstrom. Schlecht gestaltete Luftdurchlässe sind ebenfalls problematisch. Tellerventile oder Gitter können zu hörbarem Pfeifen führen, wenn die Luft mit hoher Geschwindigkeit durch zu kleine Öffnungen gepresst wird. Kennst du das Geräusch, wenn du durch die Zähne pfeifst? Genau dieser Effekt tritt auch bei zu engen Luftauslässen auf.

Das Lüftungsgerät selbst erzeugt durch den laufenden Motor Vibrationen. Diese Schwingungen sind unvermeidlich – jeder rotierende Motor vibriert. Ohne eine korrekte Entkopplung werden diese Schwingungen auf das Gebäude übertragen und versetzen Wände oder Decken in Schwingung. Das Ergebnis ist ein tieffrequentes Dröhnen, das sich durch das ganze Haus ziehen kann. Besonders kritisch wird es, wenn die Eigenfrequenz eines Bauteils mit der Frequenz der Vibration übereinstimmt – dann kommt es zur Resonanz und der Lärm wird verstärkt.

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

Praxis-Tipp für die Baustelle:

Lerne, die Geräusche zu lesen.

Mit etwas Erfahrung kannst du allein durch Zuhören die Fehlerquelle eingrenzen.

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

Schallübertragung: Wie der Lärm zum Ohr gelangt

Luftschall ist der Schall, der sich direkt durch die Luft ausbreitet. Er gelangt aus dem Lüftungsgerät in das Kanalsystem und wandert mit dem Luftstrom durch die Rohre. An den Luftauslässen tritt er dann in den Raum aus. Aber Achtung: Auch die Kanalwände selbst können Schall abstrahlen. Wenn die Luft im Kanal schwingt, versetzt sie die Kanalwand in Schwingung, und diese strahlt dann wie eine Membran Schall in den umgebenden Raum ab. Besonders dünnwandige Blechkanäle sind hier problematisch.

Körperschall hingegen ist der Schall, der oft unterschätzt wird. Vibrationen vom Lüftungsgerät oder den Kanälen werden über starre Befestigungen wie Schrauben, Schellen oder Konsolen auf Bauteile wie Wände und Decken übertragen. Diese Bauteile wirken dann wie ein großer Lautsprecher und strahlen den Schall als hörbaren Luftschall in den Raum ab. Dieser sogenannte Sekundärschall kann sogar lauter sein als der direkte Luftschall aus den Ventilen. Ein klassisches Beispiel aus der Praxis: Das Lüftungsgerät im Keller ist kaum zu hören, aber im darüberliegenden Schlafzimmer dröhnt die Decke.

Jede starre, nicht gedämmte Verbindung zwischen einem schwingenden Anlagenteil und dem Baukörper ist eine Schallbrücke. Eine einfache Metall-Rohrschelle, die direkt an die Betondecke geschraubt wird, ist ein klassisches Beispiel und eine Hauptursache für Dröhngeräusche. Die Vibration wandert vom Kanal über die Schelle und die Schraube in die Decke und breitet sich dort aus. Selbst kleinste Vibrationen können so zu hörbarem Lärm werden.

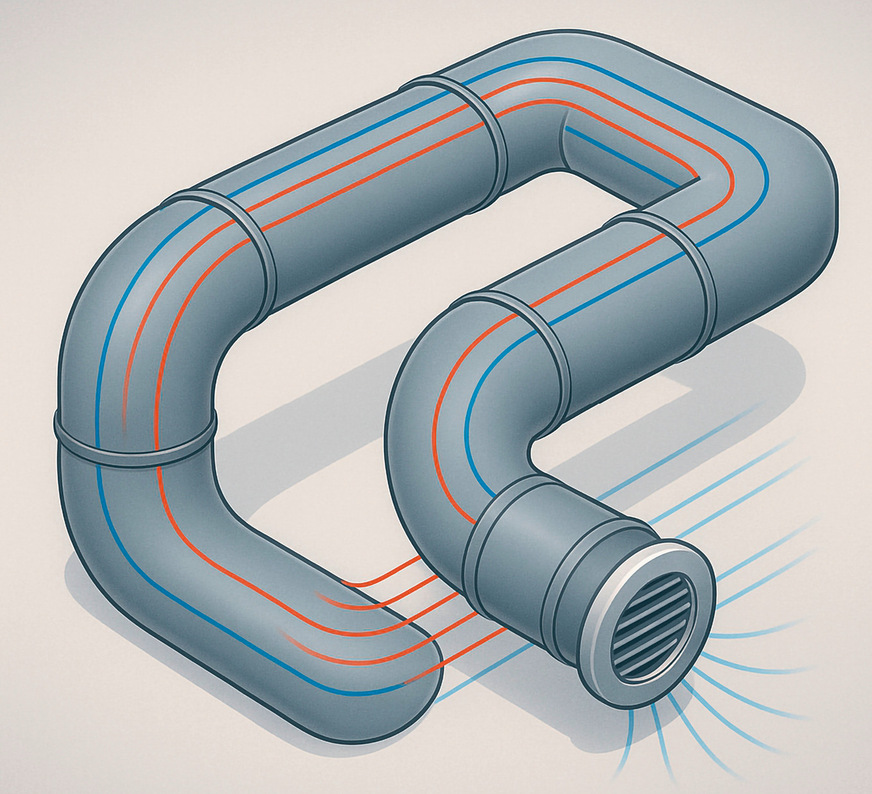

Ein oft übersehenes Problem ist der Telefonieschall – die Schallübertragung durch das Kanalnetz von einem Raum in den anderen. Die Lüftungskanäle wirken wie eine Telefonleitung für Schall. Gespräche aus dem Wohnzimmer werden so plötzlich im Schlafzimmer hörbar. Das ist nicht nur lästig, sondern kann auch die Privatsphäre erheblich beeinträchtigen. Besonders in Mehrfamilienhäusern oder Bürogebäuden ist das ein kritisches Thema.

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

Technischer Hintergrund:

Die Schallausbreitung folgt physikalischen Gesetzen. Der Schalldruckpegel nimmt mit der Entfernung ab – bei einer Verdopplung der Entfernung sinkt er um etwa 6 dB. Aber Vorsicht: In geschlossenen Räumen kommt es zu Reflexionen an Wänden und Decken, sodass der Schall länger nachhallt und der Pegel nicht so stark abnimmt wie im Freien.

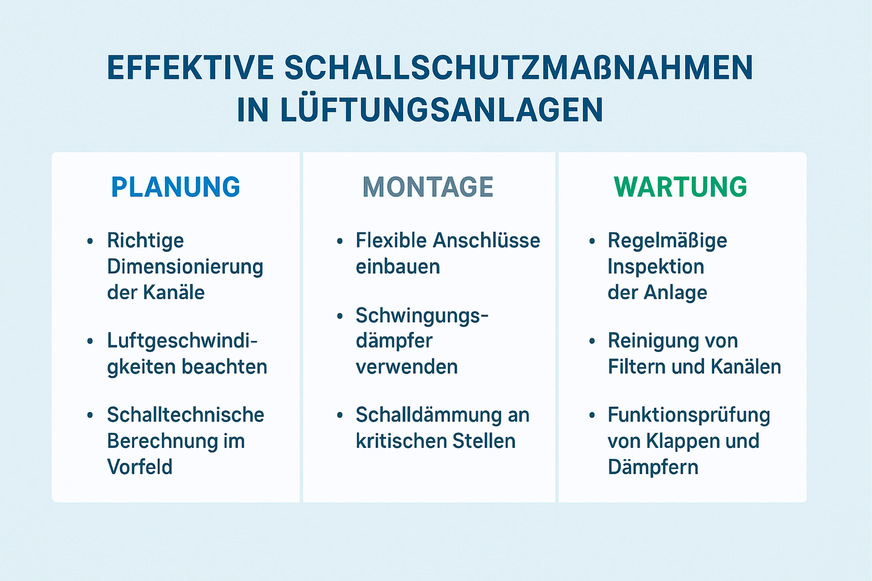

Fehler vermeiden, bevor sie entstehen: Schallschutz in der Planungsphase

Der effektivste und günstigste Schallschutz ist der, der von Anfang an mitgeplant wird. Nachträgliche Korrekturen sind immer aufwendig, teuer und oft nur ein Kompromiss. Als Monteur oder Geselle kannst du schon in der Planungsphase entscheidende Impulse geben und deinen Kunden vor späteren Problemen bewahren.

Die richtige Dimensionierung und Auswahl der Geräte

Ein häufiger Fehler ist die Überdimensionierung des Lüftungsgeräts. Ein zu großer Ventilator, der permanent gedrosselt laufen muss, arbeitet oft außerhalb seines optimalen Wirkungsgrads. Das Ergebnis: Das Gerät ist lauter als ein kleineres, passend ausgelegtes Gerät, das im optimalen Drehzahlbereich läuft. Die Aerodynamik des Ventilators ist für einen bestimmten Betriebspunkt optimiert. Weicht man davon ab, entstehen zusätzliche Verwirbelungen und damit mehr Lärm.

Achte auf den nach EN 13141 ausgewiesenen Schallleistungspegel oder auf den Schalldruckpegel in 1 m Abstand. Werte ≤ 35 dB(A) bei Nennvolumenstrom (1 m Freifeld) gelten als sehr leise. Aber Vorsicht: Die nackte Zahl allein sagt noch nicht alles aus. Wichtig ist, bei welcher Entfernung und unter welchen Bedingungen dieser Wert gemessen wurde. Vergleiche immer mehrere Hersteller und achte auf einheitliche Messbedingungen. Manche Hersteller geben auch Oktavband-Spektren an – diese zeigen, wie sich der Schall auf verschiedene Frequenzen verteilt. Tiefe Frequenzen sind schwerer zu dämmen als hohe.

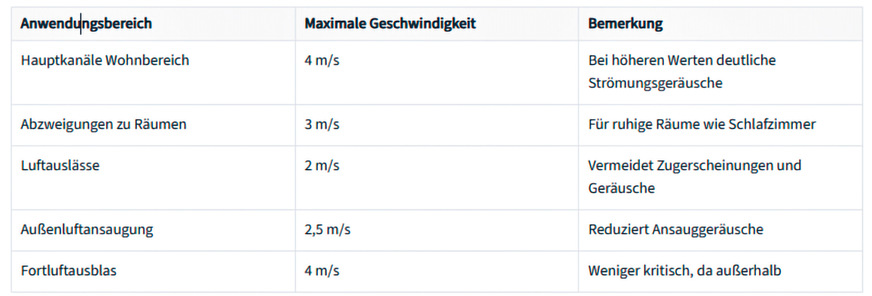

In Wohngebäuden empfiehlt die Praxis für einen geräuscharmen Betrieb: Hauptkanäle ≤ 4 m/s, Abzweige ≤ 3 m/s, Auslässe ≤ 2 m/s.

Warum? Langsamere Luft erzeugt exponentiell weniger Strömungsgeräusche. In der Praxis bedeutet das: Lieber einen größeren Kanalquerschnitt wählen und dafür ruhigere Strömungsverhältnisse haben.

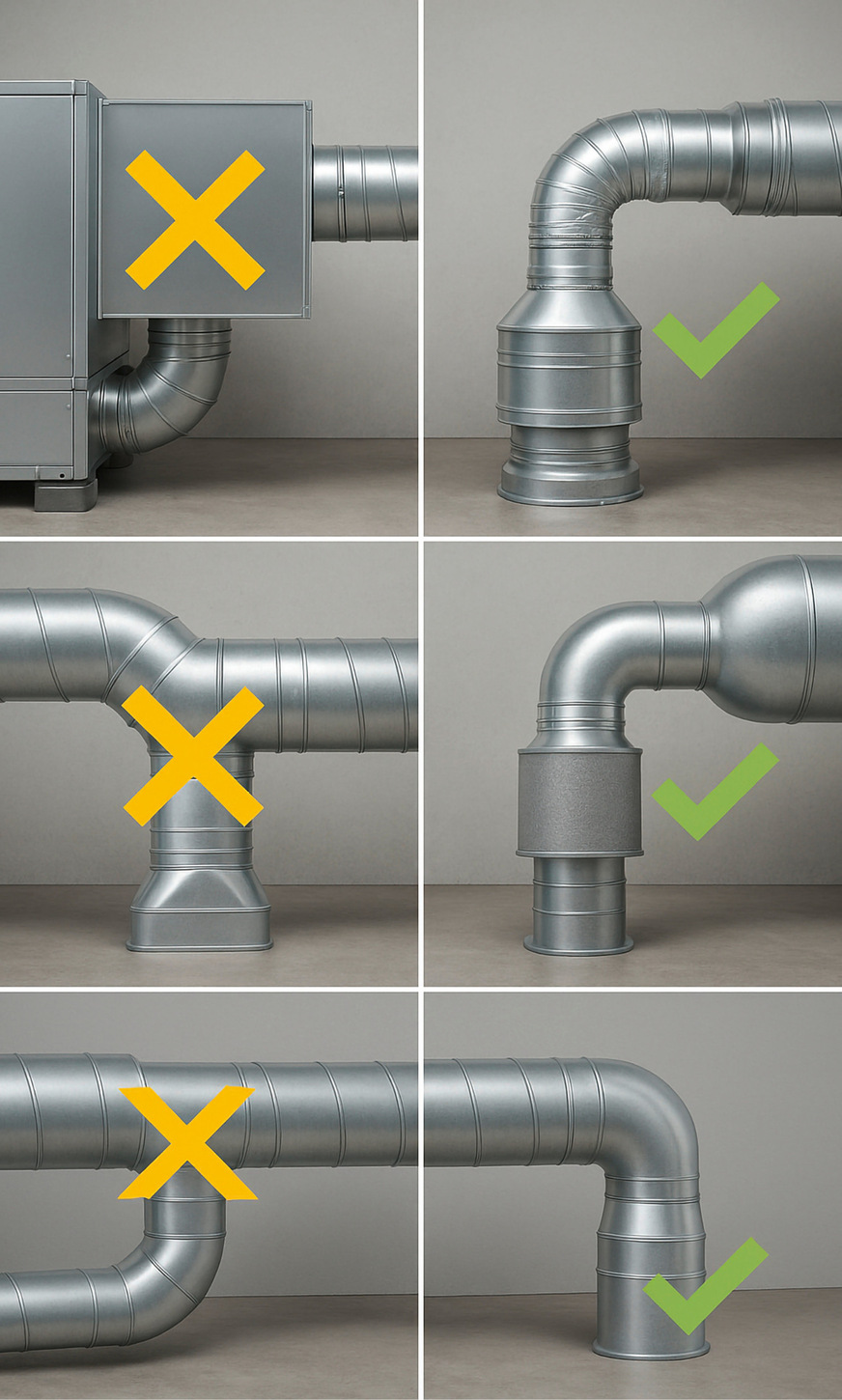

Bevorzuge bei der Planung strömungsgünstige Bauteile. Bögen mit großem Radius anstelle von scharfen 90°-Winkeln reduzieren Verwirbelungen erheblich. Verwende strömungsoptimierte Formteile mit abgerundeten Kanten und sanften Übergängen. Jede Kante, an der die Luft abreißt, erzeugt Turbulenzen und damit Lärm. Moderne Formteile haben oft Leitbleche eingebaut, die die Strömung sanft umlenken.

Argumentationshilfe für den Bauherrn:

Erkläre dem Kunden, dass die anfängliche Investition in ein hochwertigeres, leiseres Gerät und eine sorgfältige Planung spätere Reklamationen und teure Nachbesserungen vermeidet. Rechne vor: Eine Nachrüstung mit Schalldämpfern ist deutlich teurer als die Mehrkosten für ein leiseres Gerät. Zudem ist Ruhe ein entscheidendes Qualitätsmerkmal, das den Wohnwert erheblich steigert.

Checkliste für die Planungsbesprechung:

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

Die optimale Platzierung und Leitungsführung

Der richtige Standort für das Zentralgerät ist entscheidend. Platziere es möglichst weit entfernt von schutzbedürftigen Räumen wie Schlaf-, Kinder- und Wohnzimmern. Ideal sind Technik-, Hauswirtschafts- oder Kellerräume. Auch hier sollte das Gerät nicht direkt unter einem Schlafzimmer stehen. Die Körperschallübertragung durch die Decke kann trotz Entfernung zu Problemen führen.

Bevorzuge für die Montage massive Bauteile (Beton ≥ 180 kg/m²). Alternativ kann das Gerät auf einem entkoppelten Betonsockel aufgestellt werden. Leichte Trennwände aus Gipskarton können leicht in Schwingung versetzt werden und den Schall in Nachbarräume übertragen. Die Masse der Wand wirkt als Dämpfer – je schwerer, desto besser. Vermeide unbedingt die Montage an Wänden, die an Schlafräume grenzen.

Bei der Planung der Kanaltrasse gilt: Führe Lüftungskanäle nicht direkt über dem Kopfbereich von Betten oder Sofas. Selbst gut gedämmte Kanäle können noch Restschall abstrahlen. Plane die Trassenführung so, dass möglichst wenige Richtungsänderungen mit engen Radien notwendig sind. Jeder Bogen ist eine potenzielle Lärmquelle. Wenn möglich, verlege die Hauptstränge in weniger sensiblen Bereichen wie Fluren oder Abstellräumen.

Die Positionierung der Luftdurchlässe will gut überlegt sein. Platziere Zu- und Abluftventile so, dass der Luftstrom nicht direkt auf Personen trifft. Ein Ventil direkt über dem Kopfkissen ist eine Garantie für Beschwerden. Achte darauf, dass die Ventile nicht zu Engpässen werden. Ein Tellerventil mit 100 mm Durchmesser kann bei zu hohem Volumenstrom anfangen zu pfeifen. Plane lieber zwei kleinere Ventile als ein großes, das am Limit betrieben wird.

Handwerkliches Geschick: So wird Schallschutz auf der Baustelle umgesetzt

Die beste Planung ist nutzlos, wenn sie auf der Baustelle nicht sorgfältig umgesetzt wird. Hier kommt es auf dein handwerkliches Können und dein Wissen um die Details an. Jeder Fehler kann die Schallschutzmaßnahmen zunichtemachen.

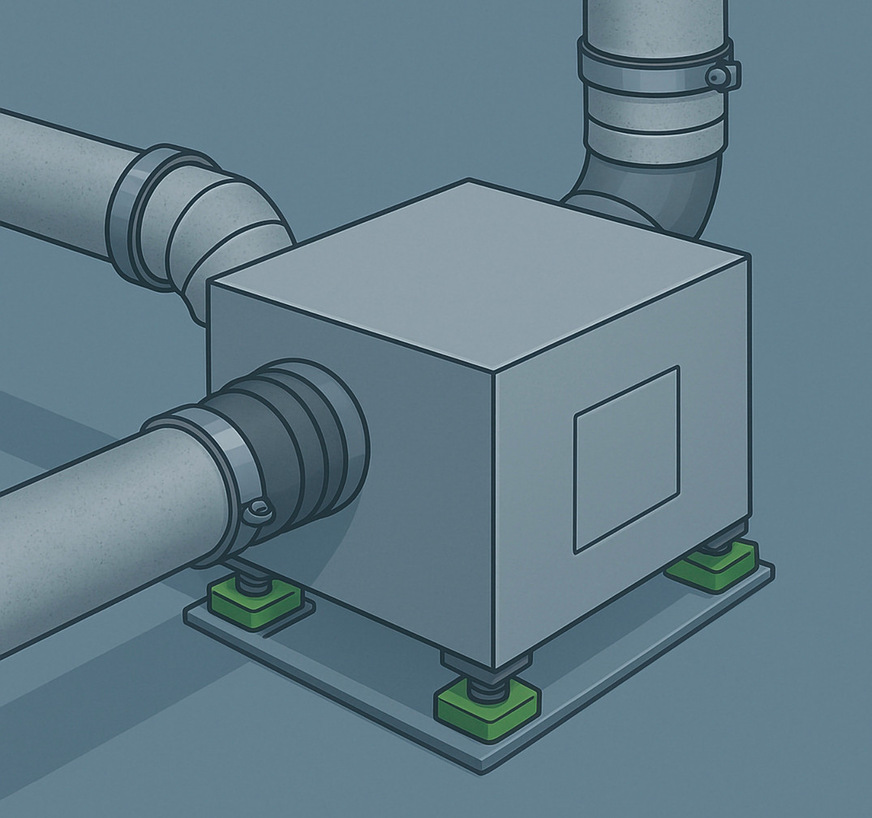

Körperschallentkopplung: Die stille Basis

Die schwingungsgedämpfte Aufstellung des Geräts ist das A und O. Montiere das Lüftungsgerät niemals direkt auf dem Boden oder an der Wand. Das wäre so, als würdest du einen Lautsprecher direkt auf einen Resonanzkörper stellen. Verwende spezielle Schwingungsdämpfer aus Gummi oder Feder-Dämpfer-Elemente, die die Vibrationen absorbieren. Diese Dämpfer arbeiten nach dem Masse-Feder-Prinzip: Die Masse des Geräts ruht auf einer federnden Unterlage, die die Schwingungen nicht weiterleitet.

Bei der Auswahl der Dämpfer ist die richtige Dimensionierung entscheidend. Zu harte Dämpfer übertragen noch zu viele Vibrationen, zu weiche Dämpfer lassen das Gerät zu stark schwingen und können sogar zu Resonanzen führen. Die Hersteller geben Belastungstabellen an – nutze sie.

Richte Dich nach den Hersteller¬angaben: Für kompakte Wohnlüftungsgeräte genügt meist eine statische Durchbiegung von 3-6 mm; größere Geräte benötigen entsprechend mehr. Bei einem 50 kg schweren Gerät mit vier Auflagepunkten brauchst du also Dämpfer, die jeweils für 12-15 kg ausgelegt sind.

Zwischen dem Lüftungsgerät und dem starren Kanalnetz müssen immer flexible, luftdichte Kompensatoren (mind. Dichtheitsklasse D nach EN 12237) installiert werden; einfache Segeltuchmanschetten ohne Dichtprofil sind für kontrollierte Wohnraumlüftung nicht ausreichend. Diese sogenannten Segeltuchstutzen oder Kompensatoren unterbrechen die Übertragung von Vibrationen auf das Kanalsystem. Sie bestehen aus einem flexiblen, luftdichten Material, das Bewegungen aufnehmen kann. Achte darauf, dass sie nicht zu straff gespannt sind – sie müssen arbeiten können. Ein typischer Fehler: Der Stutzen wird zu kurz gewählt und steht unter Spannung. Das reduziert seine Wirkung erheblich.

Für die Abhängung der Kanäle verwende Rohrschellen mit hochwertiger Gummi- oder PUR-Einlage. Die Einlage muss den Kanal vollflächig von der Schelle trennen. Diese verhindern den direkten Kontakt zwischen Kanal und Schelle. Billige Schellen mit dünnen Gummistreifen sind hier fehl am Platz.

Der Kardinalfehler, den du unbedingt vermeiden musst: Befestige die Gewindestangen der Rohrschellen niemals direkt am Kanal! Die Schelle muss den Kanal umschließen, aber die Gewindestange darf ihn nicht berühren. Jede direkte metallische Verbindung ist eine Schallbrücke. Ich habe schon Anlagen gesehen, bei denen alle Schellen perfekt gedämmt waren, aber eine einzige Gewindestange, die den Kanal berührte, das ganze System zunichtemachte.

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

Praktischer Montagetipp:

Verwende bei der Wanddurchführung von Kanälen immer eine Entkopplung. Der Kanal darf die Wand nicht direkt berühren. Umwickle den Kanal an der Durchführung z.B. mit Dämmwolle und verschließe die Öffnung mit dauerelastischem Kitt. So verhinderst du sowohl Körperschall- als auch Luftschallübertragung. Aber bitte auch den Brandschutz beachten.

Luftschalldämpfung: Wenn die Strömung leise werden muss

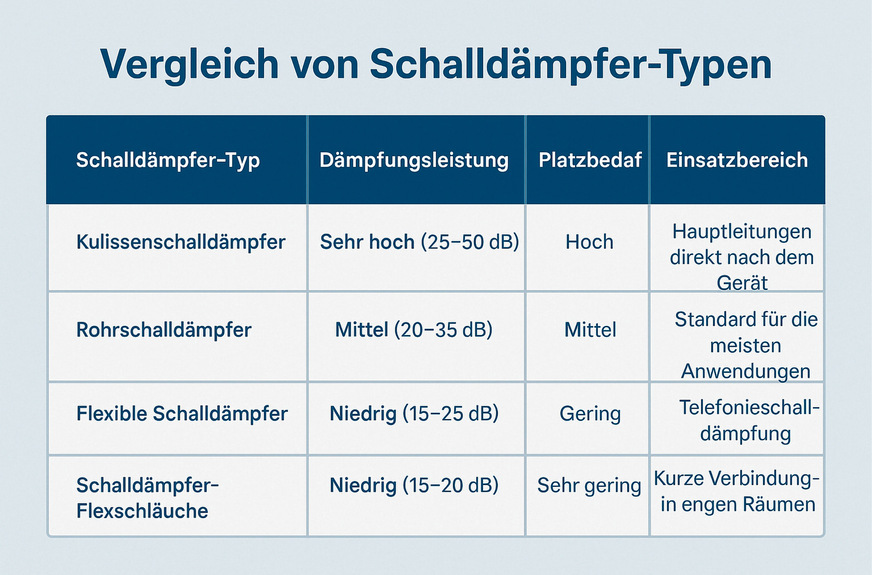

Der Schalldämpfer ist das wichtigste Element zur Reduzierung des Ventilatorlärms. Er wird direkt nach dem Lüftungsgerät in die Zu- und Abluftleitung montiert. Warum direkt danach? Weil hier der Schallpegel am höchsten ist und der Dämpfer seine maximale Wirkung entfalten kann. Es gibt verschiedene Bauarten: Kulissenschalldämpfer mit parallel angeordneten Absorptionsplatten für maximale Dämpfung, Rohrschalldämpfer mit absorptionsausgekleideten Wänden für normale Anforderungen und flexible Schalldämpfer für beengte Einbausituationen.

Die Montage erfordert Sorgfalt. Der Schalldämpfer muss gerade angeströmt werden, damit er optimal funktioniert. Eine turbulente Anströmung reduziert nicht nur die Dämpfungswirkung, sondern kann sogar zusätzliche Geräusche erzeugen. Sorge vor und nach dem Schalldämpfer für eine möglichst ruhige Strömung (i. d. R. 1-2 D An- und Abströmstrecke, bei hohen Anforderungen bis 3 D). Nach einem Bogen oder T-Stück direkt einen Schalldämpfer zu montieren, ist eher ungünstig.

Um die Schallübertragung zwischen den Räumen zu unterbinden, werden in den Abzweigleitungen zu den einzelnen Zimmern Telefonieschalldämpfer installiert. Diese sind meist kürzer und flexibler als Hauptschalldämpfer. Sie müssen nicht den Ventilatorschall dämpfen, sondern verhindern, dass Geräusche von einem Raum in den anderen wandern. Die Länge des Telefonieschalldämpfers ist anhand des erforderlichen Dämpfungsmaßes und des Frequenzspektrums zu berechnen (vgl. VDI 2081-1, Anhang A). Bei üblichen Wohnvolumenströmen liegen praxisgerechte Längen zwischen 0,5 und 1 m.

Die Dimensionierung des Schalldämpfers ist entscheidend für seine Wirkung. Ein zu kleiner Schalldämpfer erzeugt selbst Strömungsgeräusche und erhöht den Druckverlust, was den Ventilator zu höherer Leistung zwingt und ihn lauter macht. Um zusätzliche Strömungsgeräusche zu vermeiden, sollte die Geschwindigkeit im Schalldämpfer möglichst ≤ 5 m/s bleiben; in sehr geräuschempfindlichen Bereichen ≤ 4 m/s.

Bei höheren Geschwindigkeiten überwiegt das Eigengeräusch des Dämpfers seine Dämpfungswirkung. Berechne den benötigten Querschnitt: Bei 200 m³/h und maximal 4 m/s ergibt sich ein rechnerischer Mindestinnendurchmesser von rund 133 mm. In der Praxis wählt man daher einen Norm-DN 140, um ausreichend Reserve zu haben.

Produktübersicht für die Praxis:

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

Detektivarbeit für Monteure: Lärm in Bestandsanlagen aufspüren und beheben

Trotz guter Planung kann es zu Problemen kommen. Oder du wirst zu einer Anlage gerufen, die von Anfang an zu laut war. Jetzt ist deine systematische Fehlersuche gefragt. Mit der richtigen Herangehensweise findest du die Ursache schnell und kannst gezielt Abhilfe schaffen.

Systematische Geräuschanalyse vor Ort

Dein wichtigstes Diagnosewerkzeug ist dein geschultes Gehör. Höre genau hin und analysiere das Geräusch. Ein tiefes, gleichmäßiges Brummen mit einer festen Frequenz? Das deutet auf den Ventilatormotor oder Körperschall hin. Die Frequenz entspricht meist der Drehzahl des Motors oder einem Vielfachen davon. Ein gleichmäßiges Rauschen, das mit der Luftmenge zu- und abnimmt? Das sind Strömungsgeräusche im Kanalsystem. Ein hohes Pfeifen oder Zischen? Vermutlich ein zu eng eingestelltes Ventil, eine Undichtigkeit oder ein Engpass im System.

Für eine objektive Bewertung nutze einen Schallpegelmesser. Miss den Schalldruckpegel nach DIN 4109-4 im Aufenthaltsbereich (≥ 0,5 m von Bauteilen, ≥ 1 m vom Luftauslass). Für Wohn- und Schlafräume gilt ein zulässiger Beurteilungspegel von ≤ 30 dB(A). Dokumentiere die Werte sorgfältig: Datum, Uhrzeit, Betriebszustand der Anlage, Messpunkt. Vergleiche die gemessenen Werte mit den Grenzwerten der DIN 4109. Nach DIN 4109-1 beträgt der zulässige Pegel aus haustechnischen Anlagen in Wohn- und Schlafräumen ≤ 30 dB(A). Werte ≤ 25 dB(A) entsprechen der Stufe erhöhter Schallschutz und sind gesondert zu vereinbaren. Diese objektiven Messwerte schaffen eine sachliche Grundlage für die Diskussion mit dem Kunden.

Der Handauflege-Test ist ein einfaches, aber effektives Diagnosemittel. Fühle mit der Hand an verschiedenen Stellen: am Gehäuse des Lüftungsgeräts, an den Kanälen, an der Wand oder Decke unter den Kanälen. Spürbare Vibrationen sind ein klares Indiz für eine mangelhafte Körperschallentkopplung. Besonders aufschlussreich: Lege deine Hand auf eine Wand in einem Nachbarraum. Spürst du dort Vibrationen, obwohl kein Kanal durchläuft, wird Körperschall durch die Gebäudestruktur übertragen.

Gehe bei der Fehlersuche systematisch vor. Beginne die Analyse direkt am Gerät. Ist es dort schon laut? Dann liegt das Problem wahrscheinlich am Gerät selbst: defekte Lager, Unwucht des Laufrads, lockere Befestigungen oder ein defekter Motor. Ist es am Gerät relativ leise, aber an den Auslässen laut? Dann sind es eher Strömungsgeräusche im Kanalsystem oder es fehlt ein Schalldämpfer. Wandert der Lärm durch die Struktur? Dann fehlt die Körperschallentkopplung.

Professioneller Umgang mit Kundenbeschwerden

Nimm die Beschwerde des Kunden immer ernst, auch wenn sie dir übertrieben erscheint. Menschen haben unterschiedliche Lärmempfindlichkeiten. Höre aktiv zu und stelle gezielte Fragen: Wann tritt das Geräusch auf? Ist es konstant oder pulsierend? Hat es sich verschlimmert? Erkläre dein Vorgehen bei der Analyse und mache realistische Aussagen über Lösungsmöglichkeiten. Ein professionelles Auftreten schafft Vertrauen, selbst wenn die Lösung aufwendig ist.

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

Wartung als aktiver Schallschutz

Ein verschmutzter Filter ist eine häufige Ursache für zunehmende Lautstärke. Der Filter erhöht den Luftwiderstand im System. Der Ventilator muss mehr Leistung bringen, um den gleichen Volumenstrom zu fördern. Er dreht höher, der Motor wird stärker belastet und die Anlage wird lauter. Ein Filter, der zu 50% verstopft ist, kann den Druckverlust verdoppeln. Plane den Filterwechsel daher fest ein: bei normaler Belastung alle 3-6 Monate, bei hoher Staubbelastung häufiger.

Staub und Schmutz an den Luftventilen sind eine oft übersehene Lärmquelle. Ablagerungen an den Kanten von Tellerventilen oder Gittern stören die Strömung und können zu pfeifenden Geräuschen führen. Die Luft reißt an den verschmutzten Kanten ab und erzeugt Turbulenzen. Eine regelmäßige Reinigung mit einem feuchten Tuch oder einer weichen Bürste ist daher unerlässlich. Achte besonders auf die Einstellmechanik von Tellerventilen – hier sammelt sich gerne Staub an.

Bei der Wartung solltest du das Ventilatorlaufrad genau inspizieren. Staub und Schmutz lagern sich ungleichmäßig auf den Flügeln ab und verursachen eine Unwucht. Das führt zu Vibrationen und erhöhtem Verschleiß der Lager. Reinige die Flügel vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder Druckluft. Achte dabei darauf, das Laufrad nicht zu verbiegen. Prüfe gleichzeitig die Lager: Drehe das Laufrad von Hand. Es sollte leicht und gleichmäßig laufen, ohne zu schleifen oder zu ruckeln. Hörst du ein Knirschen oder Schleifen, müssen die Lager getauscht werden.

Verkaufsargument Wartungsvertrag

Erkläre dem Kunden die Vorteile eines Wartungsvertrags: Eine regelmäßige Wartung sorgt nicht nur für gute Luftqualität und hält die Energiekosten niedrig. Sie ist auch ein Garant für einen dauerhaft leisen Betrieb der Anlage. Rechne vor: Ein verstopfter Filter kann die Stromkosten um 20-30% erhöhen. Die Wartung amortisiert sich also schon durch die Energieeinsparung. Dazu kommt die längere Lebensdauer der Anlage und die Vermeidung teurer Reparaturen.

Typische Fehlerbilder und ihre Lösungen

In der Praxis begegnen dir immer wieder die gleichen Probleme. Hier eine Übersicht der häufigsten Fehler und wie du sie behebst:

Ursache: Körperschallübertragung vom Lüftungsgerät

Lösung: Schwingungsdämpfer nachrüsten, flexible Anschlüsse einbauen, Wandkonsolen mit Gummipuffern versehen

Ursache: Zu hohe Luftgeschwindigkeit, falsch eingestellte Ventile

Lösung: Volumenstrom reduzieren, größere Ventile einbauen, Ventilstellung optimieren

Ursache: Zu hohe Strömungsgeschwindigkeit, scharfe Umlenkungen

Lösung: Größere Kanalquerschnitte, strömungsgünstige Formteile, Schalldämpfer nachrüsten

Ursache: Fehlende Telefonieschalldämpfer

Lösung: Flexible Schalldämpfer in die Abzweigleitungen einbauen

Ursache: Lose Befestigungen, vibrierende Kanalteile

Lösung: Alle Verbindungen nachziehen, zusätzliche Befestigungspunkte setzen, Dämpfungsmatten anbringen

Checkliste für die schalltechnische Wartung:

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

Die Zukunft des leisen Lüftens

Der Anspruch an Wohnkomfort steigt stetig – und damit auch die Anforderung an leise Haustechnik. Für dich als SHK-Fachkraft bedeutet das, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und Schallschutz als integralen Bestandteil deiner Arbeit zu verstehen.

Die 5 goldenen Regeln für flüsterleise Lüftungsanlagen

Regel 1: Früh planen

Schallschutz ist kein Zubehör, das man am Ende draufschraubt, sondern muss von Beginn an im Konzept verankert sein. Bringe dich aktiv in die Planungsphase ein und weise auf kritische Punkte hin. Deine Erfahrung aus der Praxis ist Gold wert.

Regel 2: Richtig dimensionieren

Wähle passende Gerätegrößen und plane mit niedrigen Luftgeschwindigkeiten. Das ist die halbe Miete. Lieber einmal richtig rechnen als später nachrüsten müssen. Die Investition zahlt sich durch leiseren Betrieb aus.

Regel 3: Konsequent entkoppeln

Unterbrich die Körperschallübertragung an jeder kritischen Stelle – vom Gerät über die Schellen bis zur Wanddurchführung. Jede Schallbrücke, die du verhinderst, macht die Anlage leiser. Spare hier nicht an der falschen Stelle.

Regel 4: Gezielt dämpfen

Setze Luftschalldämpfer dort ein, wo sie am wirksamsten sind: direkt nach dem Ventilator und zwischen den Räumen. Die richtige Positionierung ist wichtiger als die Anzahl der Dämpfer.

Regel 5: Sorgfältig warten

Eine saubere und gut gewartete Anlage ist nicht nur effizienter und langlebiger, sondern auch deutlich leiser. Mache die Wartung zu einem festen Bestandteil deines Serviceangebots.

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

Notfall-Tipps bei Lärmreklamationen

Wenn du zu einer akuten Lärmbeschwerde gerufen wirst, gehe systematisch vor:

Zukünftige Entwicklungen im Schallschutz

Die Lüftungstechnik entwickelt sich weiter. Intelligente Lüftungssysteme mit Sensoren für CO2, Feuchtigkeit und Anwesenheit werden Standard. Diese Anlagen laufen nur, wenn es wirklich nötig ist – bedarfsgerecht und damit automatisch leiser. Die Steuerung per App ermöglicht es, die Lüftung an den Tagesablauf anzupassen. Nachts läuft sie auf minimaler Stufe, tagsüber wenn niemand zu Hause ist, kann sie durchlüften.

Die Materialforschung bringt ständig neue Dämmstoffe hervor. Mikroperforierte Absorber bieten bei geringerer Materialstärke eine höhere Schallabsorption. Metamaterialien mit speziell gestalteten Strukturen können gezielt bestimmte Frequenzen dämpfen. Das erleichtert die Installation in engen Bauräumen und eröffnet neue Möglichkeiten für die Nachrüstung.

Die gesetzlichen Anforderungen an den Schallschutz werden weiter verschärft. Die Novellierung der DIN 4109 (2016 ff.) hat die Nachweise präzisiert, die Anforderungswerte für haustechnische Anlagen jedoch weitgehend beibehalten. Wer sich damit auskennt und diese Standards umsetzt, hat einen klaren Wettbewerbsvorteil. Schallschutz wird zum Qualitätsmerkmal und Verkaufsargument.

Die Digitalisierung macht auch vor der Lüftungstechnik nicht halt. BIM-Software (Building Information Modeling) integriert zunehmend akustische Berechnungen. Du kannst schon in der Planungsphase simulieren, wie laut die Anlage sein wird. Apps für das Smartphone ermöglichen eine schnelle Schallanalyse direkt auf der Baustelle. Mit dem Handy kannst du Frequenzanalysen durchführen und so Problemquellen identifizieren.

Deine Chance zur Weiterbildung

Nutze die Angebote der Hersteller und Verbände. Viele bieten spezielle Schulungen zum Thema Schallschutz in der Lüftungstechnik an. Dieses Spezialwissen wird immer gefragter und ermöglicht es dir, anspruchsvolle Projekte zu übernehmen und besser zu kalkulieren.

Dein Weg zum Schallschutz-Experten

Schallschutz bei Lüftungsanlagen ist keine Hexerei, sondern solides Handwerk gepaart mit physikalischem Verständnis. Mit dem Wissen aus diesem Leitfaden bist du gerüstet, um leise und effiziente Anlagen zu planen, zu montieren und zu warten. Denke immer daran: Jede Anlage, die du leise machst, verbessert die Lebensqualität deiner Kunden erheblich. Sie werden es dir danken – nicht mit Reklamationen, sondern mit Weiterempfehlungen und Folgeaufträgen.

Die Investition in Schallschutz-Know-how zahlt sich mehrfach aus. Du vermeidest teure Nachbesserungen, sparst Zeit bei der Fehlersuche und kannst deinen Kunden einen echten Mehrwert bieten. In einer Zeit, in der Ruhe zum Luxusgut wird, ist der Fachmann für leise Lüftungstechnik gefragter denn je.

Bleibe neugierig und bilde dich weiter. Die Technik entwickelt sich ständig weiter, und wer am Ball bleibt, hat die Nase vorn. Nutze jede Gelegenheit, dein Wissen zu vertiefen – sei es durch Fachzeitschriften, Herstellerschulungen oder den Austausch mit Kollegen. Der beste Schallschutz ist der, von dem man nichts hört. Mache das zu deinem Qualitätsversprechen.

Der Schallschutz-Werkzeugkasten

Diese Werkzeuge und Materialien solltest du immer dabeihaben:

Die DIN 4109

… ist die Norm für den Schallschutz im Hochbau und legt Anforderungen fest, um Bewohner vor unzumutbarem Lärm zu schützen und ihre Gesundheit und Privatsphäre zu wahren.

Ziele:

Die Normenreihe ist in mehrere Teile gegliedert:

VDI 2081

… beschreibt die schalltechnische Planung, Ausführung und Abnahme von RLT-Anlagen, die zur Lüftung oder Klimatisierung von Aufenthalts- und Arbeitsräumen eingesetzt werden. Sie behandelt die bei der Errichtung notwendigen schallschutztechnischen Anforderungen und die zu treffenden Maßnahmen.

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

1 Eine kleine Erhöhung der Luftgeschwindigkeit führt zu einer deutlich wahrnehmbaren Lärmzunahme.

2 Jede starre, nicht gedämmte Verbindung zwischen einem schwingenden Anlagenteil und dem Baukörper ist eine Schallbrücke.

3 Der effektivste und günstigste Schallschutz ist der, der von Anfang an mitgeplant wird.

4 Die beste Planung ist nutzlos, wenn sie auf der Baustelle nicht sorgfältig umgesetzt wird.

5 Befestige die Gewindestangen der Rohrschellen niemals direkt am Kanal.

6 Die Dimensionierung des Schalldämpfers ist entscheidend für seine Wirkung.

7 Dein wichtigstes Diagnosewerkzeug ist dein geschultes Gehör. Höre genau hin und analysiere das Geräusch.

8 Schallschutz ist kein Zubehör, das man am Ende draufschraubt, sondern muss von Beginn an im Konzept verankert sein.