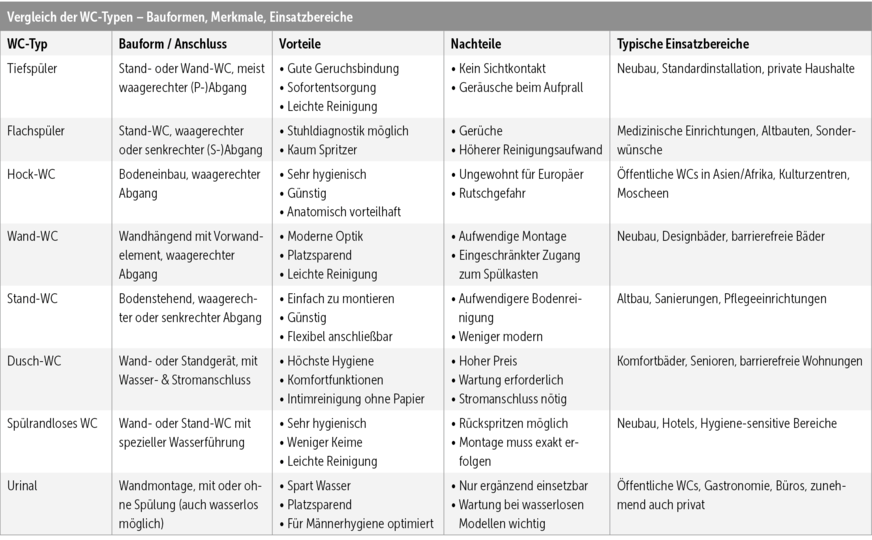

Wir unterscheiden verschiedene WC-Formen, die sich nach Bauweise, Funktion, aber auch Einsatzgebiet unterscheiden. Die Wahl der richtigen WC-Form hat nicht nur ästhetische oder hygienische Gründe, sie wirkt sich auch auf Spülverhalten und Montageaufwand aus.

Der Standard in Deutschland

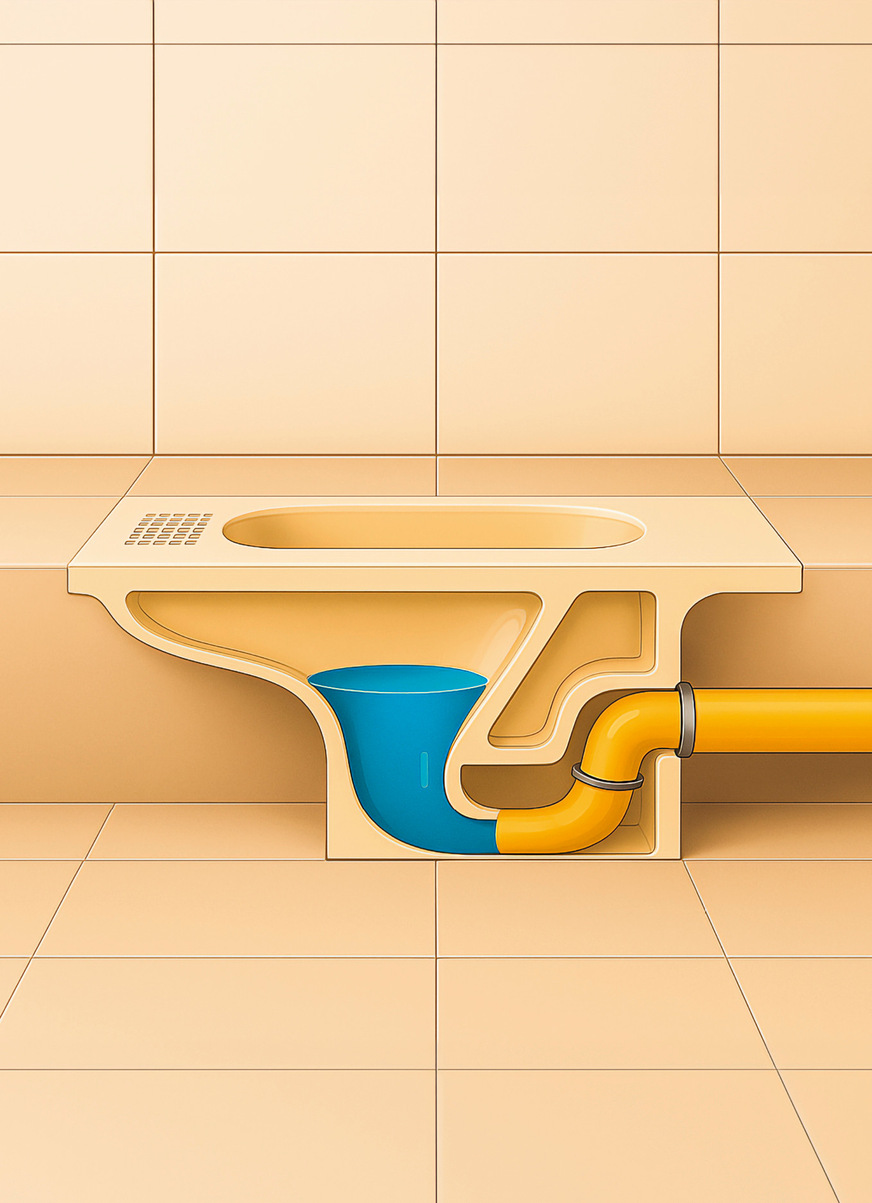

Der Tiefspüler ist die in Deutschland am häufigsten installierte Bauform. Dabei fällt die Ausscheidung direkt in den mit Wasser gefüllten Siphon, der sich am tiefsten Punkt der WC-Keramik befindet. Diese Bauweise verhindert unangenehme Gerüche, ist hygienisch und gehört heute zum Standard in der Sanitärplanung. Bei der Spülung werden die Fäkalien sofort in das Abwassersystem befördert.

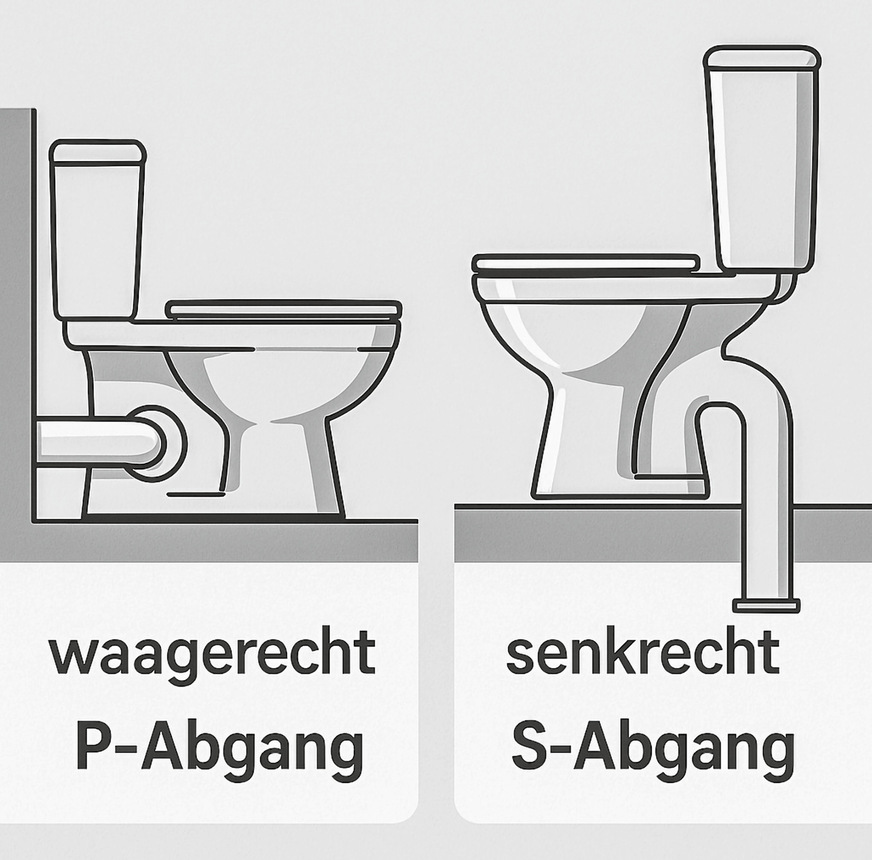

Beim Tiefspüler befindet sich die Ablauföffnung mittig am Tiefpunkt der Keramik (genormt nach DIN EN 997). Die Wasseroberfläche ist ca. 10–15 cm breit und 6–10 cm tief – abhängig vom Modell. In der Regel fallen Tiefspüler in die Geräuschklasse I oder II (bei Spülkästen). Sie eignen sich für Aufputz- und Unterputzspülkästen sowie Druckspüler. In Deutschland ist der Abgang meistens waagerecht, in Altbauten teilweise auch senkrecht.

Vorteile:

Nachteile:

Anwendung finden Tiefspüler in den verschiedensten Bereichen. Im Neubau sind sie Standardausstattung. Für öffentliche Toilettenanlagen gibt es vandalismussichere Ausführungen (z. B. Edelstahl). In Kitas / Schulen werden sie oft in kindgerechter Höhe installiert, ggf. mit verkleinertem Sitz.

Hinweise für Monteure:

Beim Austausch oder Einbau eines neuen WCs ist auf die vorhandene Abgangsrichtung zu achten. Adapterstücke (z. B. WC-Fixbogen oder exzentrischer Anschluss) können helfen, Höhenunterschiede oder Positionen auszugleichen.

Bei Stand-WCs erfolgt die Befestigung durch Verschraubung im Boden. Achten Sie auf korrekte Positionierung der Dichtung im Ablaufbereich.

Nach der Inbetriebnahme sollten Sie den Wasserspiegel kontrollieren – er muss die Geruchssperre zuverlässig gewährleisten, ohne zu hoch zu stehen (Spritzgefahr).

Beratungstipp für Kunden mit Spritzwasserproblemen:

Empfehlen Sie ein Modell mit tiefer liegendem Wasserspiegel oder mit sogenanntem Spritzschutz-Kragen. Alternativ kann die Spülmenge im Spülkasten leicht reduziert werden.

Moderne Tiefspüler gibt es in spülrandlosen Ausführungen. Diese bieten eine bessere Hygiene durch offene Spülkanäle. Eine antibakterielle Glasur hilft bei der Keimreduktion. Um Wasser zu sparen sind sie kombinierbar mit 2-Mengen-Spülkästen (3 l/6 l oder 2 l/4,5 l).

Praxis-Tipp:

Bei Renovierungen sind Tiefspüler mit waagerechtem Abgang in 95 % der Fälle passend – immer die Bestandsanschlüsse vorher genau messen. Bei Austausch in Altbauten mit senkrechtem Abgang muss oft ein Stand-WC mit S-Abgang verwendet oder ein entsprechender Umbau vorgenommen werden.

Der medizinische Klassiker

Der Flachspüler ist eine früher weit verbreitete WC-Form, die heute nur noch selten eingebaut wird. Charakteristisch ist eine Keramikfläche, auf die die Ausscheidung zunächst fällt. Erst beim Spülen werden die Fäkalien in den integrierten Siphon gespült. Die Wasserfläche ist kleiner als beim Tiefspüler (meist 5–8 cm Durchmesser), dafür wird das Spülwasser gezielter auf die Stufe gelenkt. Die Ablaufposition liegt meist hinten, waagerecht oder senkrecht. Durch die Fläche ist die Spülmenge häufig etwas höher (6–9 l). Das Risiko für Rückstände ist aber erhöht.

Vorteile:

Nachteile:

Eingebaut werden Flachspüler noch in Altbauten, medizinischen Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen mit ärztlicher Stuhldiagnostik oder auf besonderen Wunsch.

Hinweise für Monteure:

Beim Austausch sollte der Kunde auf die Nachteile hingewiesen werden – moderne Tiefspüler sind meist die bessere Wahl. Wenn dennoch ein Flachspüler gewünscht ist, achten Sie auf passende Anschlussmaße und ausreichenden Spüldruck für die vollständige Reinigung der Stufe.

Die ursprüngliche Form des Toilettengangs

Das Hock-WC – auch Stehklosett oder Bodentoilette genannt – ist eine Bauform, die in weiten Teilen der Welt nach wie vor verbreitet ist. In Europa eher ungewohnt (z. B. an Autobahnraststätten in Frankreich), gilt es in Asien, Afrika und dem Nahen Osten als Standard. Der Benutzer hockt sich dabei über eine in den Boden eingelassene Keramik, die direkt mit dem Abfluss verbunden ist.

Die Entleerung erfolgt hier in Hockposition über einer flachen, in den Boden integrierten WC-Schale. Dabei wird die Spülung meist über einen Wandspülkasten oder einen Druckspüler ausgelöst. Die Ausscheidungen fallen direkt in den Siphonbereich, wo sie mit Wasser abgespült werden.

Hock-WCs sind normalerweise aus robuster Keramik oder Edelstahl mit rutschhemmenden Trittfeldern. Dabei ist der Siphon integriert.

Hock-WCs werden bodenbündig eingebaut. Sie gelten jedoch nicht als barrierefrei im Sinne der DIN 18040. Meist erfolgt der Abgang waagerecht, direkt in die Bodenentwässerung. Die Belastbarkeit ist extrem hoch und Hock-WCs sind normalerweise vandalismussicher. Auch dadurch, dass kein Sitz erforderlich ist.

Vorteile:

Nachteile:

Vor allem in öffentlichen Toilettenanlagen in asiatischen, arabischen oder afrikanischen Ländern und in religiösen oder kulturellen Einrichtungen (z. B. Moscheen, Tempel) finden Hock-WCs Anwendung. Immer häufiger sind sie auch eine Zusatzoption im internationalen Hotelbad.

Praxis-Tipp für den Einbau:

In Deutschland wird ein Hock-WC fast nur in Sonderfällen verbaut. Wenn der Wunsch besteht, z. B. durch Mieter mit asiatischem oder arabischem Hintergrund, sollten:

Ein Spritzschutzbereich (ähnlich einer bodengleichen Dusche) kann die Wartung erleichtern. Ideal ist es, den Boden gefliest und fugenarm zu gestalten.

Hinweise für Monteure:

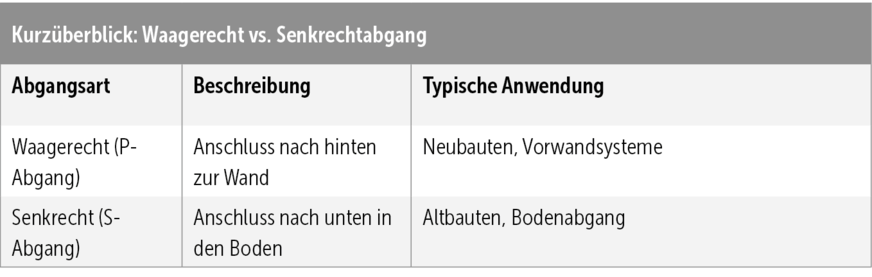

Neben der Form der Keramik unterscheiden wir aber auch verschiedene Einbauarten. Schauen wir uns die beiden Varianten im Vergleich an.

Die moderne Lösung für die Badgestaltung

Das Wand-WC hat sich zum baulichen Standard entwickelt. Es vereint Design, Hygiene und Platzersparnis. Das WC ist dabei freitragend an einer Vorwandkonstruktion mit einem integrierten Spülkasten montiert. Die Spülung erfolgt über einen druckbetätigten Unterputzspülkasten mit Betätigungsplatte. Der Abgang ist waagerecht, das Abwasser wird durch das Vorwandelement direkt in das Fallrohr geführt.

Vorteile

Nachteile

Praxistipp für die Baustelle

Vor der Beplankung der Vorwand unbedingt:

Stabil, klassisch und vielseitig

Das bodenstehende WC, auch Stand-WC genannt, ist eine Bauform, die sich durch ihre einfache Montage und flexible Anschlussmöglichkeiten auszeichnet. Es wird mit dem Fuß auf dem Estrich oder Fliesenboden montiert und kommt sowohl im Neubau als auch bei Renovierungen zum Einsatz – insbesondere dort, wo keine Vorwandinstallation möglich oder gewünscht ist.

Das WC wird direkt mit Schrauben und Dübeln oder einer verdeckten Befestigung (Klicksystem) auf dem Boden verschraubt. Es handelt sich also um eine freistehende Keramik mit Standfuß. Die Spülung erfolgt über einen Aufputz-Spülkasten, einen Wandanschlusskasten oder über einen Druckspüler. Die Abwasserführung kann je nach Modell waagerecht (nach hinten) oder senkrecht (nach unten) erfolgen. Die Sitzhöhe liegt normalerweise bei 40–42 cm. Es gibt auch Varianten mit erhöhter Sitzposition (z. B. 46 cm für Senioren). Die Spülmengen betragen 6–9 l, bei modernen Modellen auch 3/6 l.

Vorteile:

Nachteile:

Zum Einsatz kommen Stand-WCs meistens in Altbauwohnungen mit senkrechtem Abfluss, aber auch in Pflegeeinrichtungen (erhöhte Ausführung) oder in Situationen mit eingeschränkter Tragfähigkeit der Wände (kein Wand-WC möglich).

Montagehinweise für Azubis und Monteure:

Spezialvarianten:

Fazit für die Praxis:

Bodenstehende WCs sind robust, vielseitig und bewährt – vor allem bei Sanierungen oder einfachen Badumbauten. Sie sind zwar optisch nicht so elegant wie Wand-WCs, aber technisch genauso funktional und oft einfacher zu installieren. Mit modernen Designs und randlosen Varianten können sie auch heutigen Komfort- und Hygieneansprüchen gerecht werden.

Dusch-WC – Komfort und Hygiene auf Knopfdruck

Das Dusch-WC vereint, vereinfacht ausgedrückt, Toilette und Bidet in einem Gerät. Es reinigt nach dem Toilettengang mit einem warmen Wasserstrahl den Intimbereich. Dusch-WCs bieten durch zusätzliche Funktionen wie Föhn, Geruchsabsaugung oder Sitzheizung viel Komfort – diese Technik wird immer beliebter.

Bei Dusch-WCs fährt nach dem Spülgang eine Düse aus, die den Po mit temperiertem Wasser reinigt. Die Reinigung kann individuell in Stärke, Temperatur und Position angepasst werden. Viele Geräte verfügen über eine Föhnfunktion zur Trocknung. Es gibt auch Modelle mit zusätzlichen Funktionen wie automatischer Deckelöffnung, Nachtlicht oder Entkalkungsautomatik.

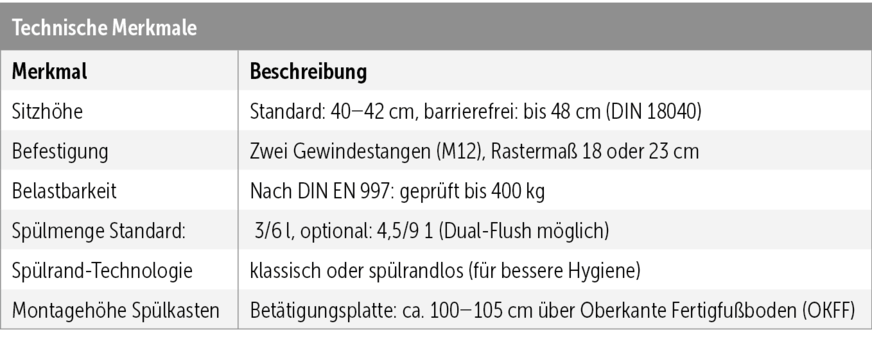

Technische Merkmale:

– Mindestfließdruck meist 1–2 bar

– Maximal zulässiger Betriebsdruck am Gerät: 5 bar (eventuell Druckminderer einbauen)

Vorteile:

Nachteile:

Anwendungsgebiete für Dusch-WCs sind Komfort- und Designbäder im Privatbereich, aber auch Seniorenwohnungen und Pflegeeinrichtungen. Im besonderen Kunden mit gesundheitlichen oder hygienischen Ansprüchen.

Hinweise für Monteure:

– Stromanschluss in WC-Nähe mit spritzwassergeschützter Steckdose

– Kaltwasseranschluss mit T-Stück (ggf. Warmwasser)

Spülrandloses WC – Hygiene neu gedacht

Spülrandlose WCs (auch „rimless“ genannt) verzichten vollständig auf den klassischen Spülrand. Stattdessen wird das Spülwasser gezielt über Kanäle geführt und spült die Innenfläche gleichmäßig aus. Diese Bauform setzt sich zunehmend durch, da sie leichter zu reinigen und dadurch hygienischer ist.

Je nach Hersteller erfolgt die Wasserführung als Spülwirbel oder Direktstrom, meist 3–4,5 l bei effizienter Ausführung. Eine Oberflächenveredelung ist oft Standard (lotuseffektartige Beschichtungen).

Vorteile:

Nachteile:

Hinweise für Monteure:

Allgemeine Wartungstipps für alle WC-Typen:

Hinweis im Einsatz:

Wartung ist nicht nur Technik, sondern auch Kundenkommunikation:

Wichtig ist: Immer die technischen Anforderungen (Anschluss, Höhe, Abgang, Wasserführung) prüfen – und den Kundenwunsch nicht aus den Augen verlieren.

Urinale – die Ergänzung im Herren-WC

Urinale sind speziell für das Urinieren im Stehen konzipiert. Sie werden entweder automatisch oder manuell gespült, häufig mit Infrarotsensor. Der Wasseranschluss erfolgt direkt oder über einen Spülkasten. Es gibt Modelle mit oder ohne Geruchsverschluss. Die Spülung kann auch wasserlos sein.

Gerade in öffentlichen Toiletten, der Gastronomie oder Büros findet man Urinale, aber auch in privaten Gebäuden werden diese immer öfter eingebaut.

Hinweis für Monteure:

Wasserlose Urinale benötigen regelmäßige Pflege (Wechsel der Sperrflüssigkeit oder Membran). Unbedingt Kunden über Wartung informieren.

Kinder-WC und barrierefreie WCs

Kinder-WCs haben eine reduzierte Sitzhöhe (ca. 30–35 cm), kleineren Durchmesser und sind meist als Stand-WC ausgeführt.

Barrierefreie WCs hingegen sind erhöht (Sitzhöhe 46–48 cm). Zusätzlich sind ein seitlicher Platzbedarf für Rollstühle von mind. 90 cm und Haltegriffe erforderlich. Der Einbau erfolgt nach DIN 18040.

Hinweis für Monteure:

Normgerechte Planung und Beratung sind essenziell – insbesondere im öffentlich zugänglichen Bereich. Unbedingt DIN-Normen beachten.

Fazit

Es gibt nicht das eine WC. Die Formenvielfalt ergibt sich aus Nutzung, Komfort, Hygieneanspruch und baulichen Gegebenheiten. Wer die Unterschiede kennt, kann passgenaue Lösungen liefern – ob es nun um eine günstige Altbausanierung oder ein High-End-Dusch-WC geht.

1 Moderne Tiefspüler gibt es in spülrandlosen Ausführungen.

2 Wenn ein Flachspüler gewünscht ist, achten Sie auf passende Anschlussmaße.

3 Zum Einsatz kommen Stand-WCs meistens in Altbauwohnungen mit senkrechtem Abfluss.

4 Anwendungsgebiete für Dusch-WCs sind Komfort- und Designbäder.

5 Die Formenvielfalt ergibt sich aus Nutzung, Komfort, Hygieneanspruch und baulichen Gegebenheiten.

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

Bild: KI/vO/SBZ Monteur

Bild: Vitra

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

Bild: Toto

Bild: Duravit

Bild: jörn buchheim - stock.adobe.com

Bild: KI/vO/SBZ Monteur