Stell dir vor, du wirst zu einer fünf Jahre alten Brennwertanlage gerufen. Der Kunde klagt über kalte Heizkörper im Obergeschoss. Was du vorfindest: Eine hochmoderne Umwälzpumpe, die sich alle paar Minuten abschaltet. Die Diagnose? Magnetitschlamm hat sich im Pumpengehäuse festgesetzt. Kostenpunkt für den Kunden: 450 Euro für die neue Pumpe plus deine Arbeitszeit. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Korrosion in Heizungsanlagen verhält sich wie ein schleichender Virus. Sie frisst sich durch Rohre, verstopft Ventile und zerstört teure Bauteile. Jährlich entstehen in Deutschland Schäden in Millionenhöhe – und das Verrückte daran ist: Die meisten wären vermeidbar gewesen. Brancheninterne Schadensstatistiken legen nahe, dass Korrosion einen signifikanten Anteil der Ausfallursachen bildet (Schätzungen 30-50 %). Bei Wärmetauschern in Brennwertgeräten liegt die Quote sogar noch höher.

Insbesondere moderne Anlagen sind anfällig. Warum? Weil wir heute einen bunten Mix aus Materialien verbauen: Aluminium-Wärmetauscher treffen auf Kupferrohre, Edelstahl-Verteiler auf verzinkte Heizkörper. Dazu kommen immer dünnere Wandstärken, um Material zu sparen. Was für den Hersteller wirtschaftlich ist, macht unsere Arbeit nicht leichter. Ein Brennwert-Wärmetauscher aus Aluminium-Silizium-Legierung verträgt sich nun mal nicht mit jedem Heizungswasser. Aluminium ist empfindlich gegenüber hohen pH-Werten oder Chlorid im Wasser, was zu Korrosion führen kann.

Die gute Nachricht: Mit dem richtigen Wissen kannst du Korrosionsschäden von Anfang an verhindern. Genau darum geht es in diesem Artikel. Du lernst nicht nur die chemischen Grundlagen zu verstehen – keine Sorge, wir halten es praxisnah – sondern bekommst auch konkrete Handlungsanweisungen für deinen Arbeitsalltag.

Ein typischer Streitfall aus der Praxis zeigt, warum das Thema so wichtig ist: Kunde Müller lässt seine neue Gasbrennwerttherme installieren. Der Monteur empfiehlt eine Heizwasseraufbereitung nach VDI 2035. „Das hatten wir bei der alten Heizung auch nicht“, sagt Herr Müller und lehnt ab. Drei Jahre später: Der Aluminium-Wärmetauscher ist durchgefressen. Wer haftet? Im Zweifel du als Fachbetrieb, wenn du nicht ordentlich dokumentiert und aufgeklärt hast.

Die Grundlagen: Was im Heizkreis wirklich passiert

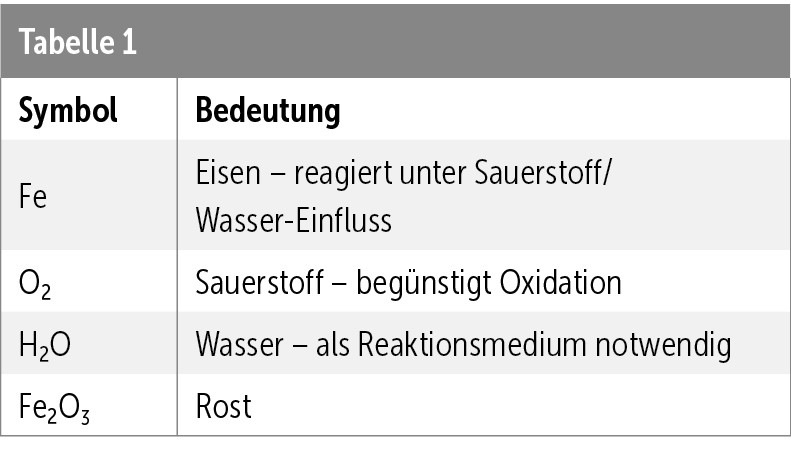

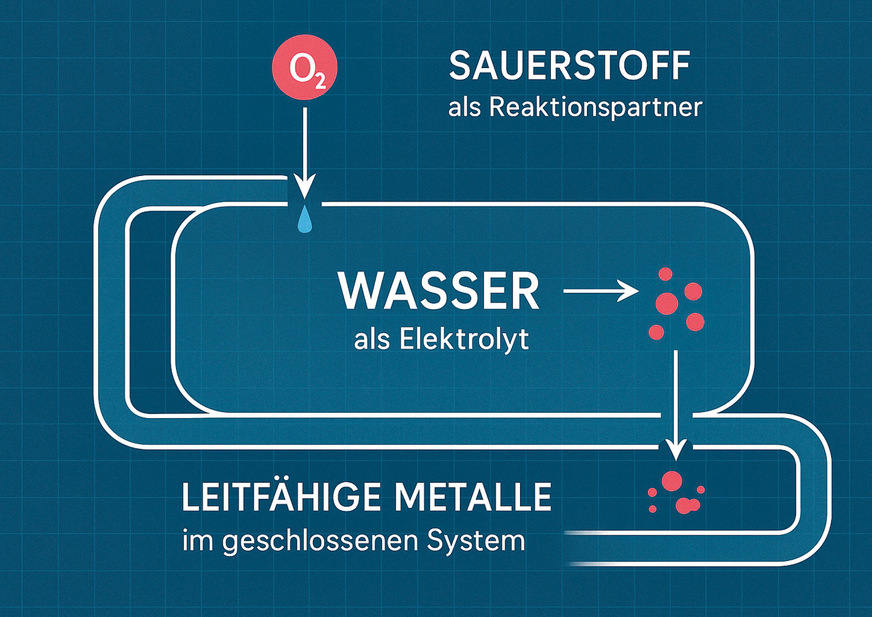

Korrosion ist im Grunde nichts anderes als die Rückkehr der Metalle in ihren natürlichen Zustand. Klingt philosophisch? Ist aber reine Chemie. Metalle kommen in der Natur meist als Erze vor – also in oxidierter Form. Wir Menschen zwingen sie mit viel Energie in die metallische Form. Sobald sie die Chance bekommen, wollen sie wieder zurück. Dafür brauchen sie drei Dinge: Wasser als Elektrolyt, Sauerstoff als Reaktionspartner und eine leitfähige Verbindung.

Kurz: Korrosion bedeutet, dass Metalle mit Sauerstoff reagieren und dabei rosten oder sich auflösen.

Stell es dir wie bei einem alten Fahrrad vor, das du im Regen stehen lässt. Nach ein paar Wochen siehst du die ersten Rostflecke. Nach einem Jahr ist die Kette fest, die Speichen bröseln. Genau das passiert auch in deiner Heizungsanlage – nur dass du es nicht siehst, bis es zu spät ist.

In einer Heizungsanlage läuft der Prozess sogar noch schneller ab. Warum? Die Temperatur beschleunigt chemische Reaktionen. Die Korrosionsgeschwindigkeit steigt mit der Temperatur gemäß der Arrhenius-Beziehung (mit steigender Temperatur laufen chemische Reaktionen schneller ab). Je nach Sauerstoffangebot und Wasserchemie kann sich die Korrosionsrate von ca. 40 °C auf 70 °C um den Faktor 1,5 – 2 erhöhen (vgl. VDI 2035 Blatt 2, Abschnitt 6.2). Grund: steigende Temperatur beschleunigt Reaktionen, aber der gleichzeitig sinkende Sauerstoffgehalt begrenzt die Geschwindigkeit (vgl. VDI 2035 Blatt 2, 6.2). Dazu kommt die ständige Bewegung des Wassers, die immer wieder frischen Sauerstoff an die Metalloberflächen transportiert.

Die Folgen siehst du bei jeder Heizungsspülung: Schwarzes, stinkendes Wasser läuft aus dem System. Das ist Magnetitschlamm – Eisenoxide (überwiegend Magnetit Fe₃O₄) aus Stahlrohren und Heizkörpern. Dieser Schlamm setzt sich überall ab: in Pumpen, Ventilen, im Wärmetauscher. Er reduziert Querschnitte, behindert die Wärmeübertragung und führt zu Störungen.

Besonders kritisch ist die erste Befüllung einer Anlage. Hier entscheidest du, ob die Heizung 30 Jahre läuft oder nach 5 Jahren saniert werden muss. Mit unbehandeltem Leitungswasser füllst du nicht nur H2O ein, sondern auch gelösten Sauerstoff, Salze und je nach Region eine ordentliche Portion Kalk. Das ist, als würdest du Benzin ins Feuer gießen.

Die verschiedenen Gesichter der Korrosion

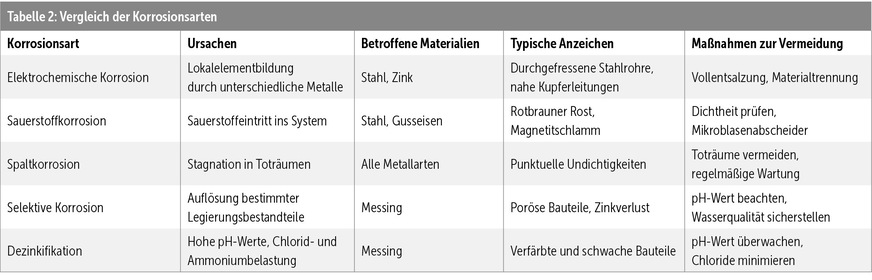

Elektrochemische Korrosion (Lokalelementbildung) ist der Klassiker in gemischten Installationen. Wenn du Kupfer und verzinkten Stahl in einem System hast, bildet sich ein Lokalelement – wie eine kleine Batterie. Das unedlere Metall, wie Zink oder Stahl, löst sich auf, während das edlere, wie Kupfer, geschützt bleibt. In der Praxis siehst du das an durchgefressenen Stahlrohren direkt nach Kupferleitungen. Ein Kollege erzählte mir mal von einem Fall: Luxussanierung, alles vom Feinsten. Kupferrohre im Keller, Edelstahlverteiler, Designer-Heizkörper aus Stahl. Nach zwei Jahren waren die Heizkörper undicht. Die Kupferionen aus den Leitungen hatten Lochfraß verursacht. Schaden: 15.000 Euro. So etwas hätte man mit entsalztem Wasser verhindern können.

Sauerstoffkorrosion kennst du vom rostigen Nagel. In der Heizung läuft es genauso:

Fe + O2 + H2O = Rost.

Der Unterschied: In einem geschlossenen System sollte eigentlich kein neuer Sauerstoff nachkommen. Sollte. In der Praxis sieht das anders aus. Alte Kunststoffrohre ohne Sauerstoffsperre, defekte Ausdehnungsgefäße, Undichtigkeiten – überall kann Luft eindringen.

Spaltkorrosion und Lochfraß sind die Heimtücker unter den Korrosionsarten. Sie entstehen an Stellen mit wenig Wasserbewegung: unter Dichtungen, in Toträumen, an Schweißnähten. Hier bilden sich aggressive Bedingungen, die das Metall punktuell angreifen. Das Gemeine: Von außen sieht alles gut aus, bis plötzlich Wasser austritt.

Selektive Korrosion betrifft vor allem Messingbauteile und bedeutet, dass nur bestimmte Bestandteile einer Legierung, wie Zink im Messing, sich auflösen, während andere Bestandteile zurückbleiben. Das Zink löst sich aus der Legierung, zurück bleibt poröses Kupfer. Die Armatur sieht von außen noch gut aus, hat aber die Festigkeit von krümmeligen Keksen.

Dezinkifikation wird vor allem durch pH-Werte oberhalb von etwa 8,5, erhöhte Ammonium- bzw. Chloridkonzentrationen und Temperaturen über 60 °C gefördert (DIN 50930-6). Ein niedriger pH-Wert führt hingegen zu allgemeiner Säurekorrosion, nicht zur selektiven Entzinkung.

Der pH-Wert spielt eine zentrale Rolle. Für Stahlbauteile empfiehlt die VDI 2035 Blatt 2 einen pH-Bereich von 8,2 bis 10,0. Werte unter 8,2 erhöhen die Korrosionsneigung, darüber wird Stahl passiviert – vorausgesetzt, es ist kein Aluminium beteiligt. Aluminium verträgt maximal pH 8,5. Zu sauer (unter pH 8) wird‘s für alle Metalle kritisch. Das ist wie bei der Ernährung: Was dem einen gut tut, schadet dem anderen.

Materialkunde: Wer mit wem kann – und wer nicht

Stahl und Gusseisen sind die Arbeitspferde im Heizungsbau. Robust, günstig, bewährt. Aber: Sie rosten, sobald Sauerstoff ins Spiel kommt. In sauerstoffarmem, alkalischem Wasser bildet sich eine schützende Magnetitschicht. Die ist schwarz, stabil und verhindert weitere Korrosion. Voraussetzung: pH-Wert zwischen 9 und 10.

Kupfer gilt als das Edelmetall unter den Heizungsmetallen. Es korrodiert kaum, gibt aber Kupferionen ans Wasser ab. Diese Ionen sind Gift für Stahl und Aluminium. Kupferionen-Konzentrationen oberhalb von etwa 1 mg/l gelten als kritisch und können Lochfraß an unedleren Werkstoffen auslösen. Bei Reihenfolgen mit gemischten Metallen sollte stromabwärts des unedleren Metalls (z. B. Stahl) kein längerer Abschnitt aus edlerem Metall (z. B. Kupfer) folgen, sofern keine geeignete Trennung oder passende Wasseraufbereitung vorhanden ist.

Kurz: Kupfer immer nach Stahl einbauen, niemals davor.

Aluminium findest du heute in fast jedem Brennwertgerät. Es ist leicht, hat super Wärmeleitung und lässt sich gut verarbeiten. Der Haken: Es ist extrem empfindlich. Zu hoher pH-Wert? Korrosion. Zu viel Chlorid im Wasser? Korrosion. Kupferionen? Katastrophe. Aluminium braucht pH 8,2 bis maximal 8,5 und absolut salzarmes Wasser.

Edelstahl gilt als unverwüstlich. Stimmt fast. In normalem Heizungswasser passiert ihm wenig. Aber bei hohen Chloridkonzentrationen (über 100 mg/l) kann auch Edelstahl rosten – Stichwort Spannungsrisskorrosion. In der Praxis selten, aber in Schwimmbadtechnik ein Thema.

Kunststoffe in Fußbodenheizungen korrodieren selbst nicht. Aber Vorsicht: Alte PE-Rohre ohne Sauerstoffsperre sind wie ein Einfallstor für Luftsauerstoff. Diffusionsoffene PE-Rohre können je nach Typ 2 – 6 g O₂/(m²·d) in den Heizkreis einbringen; DIN 4726 verlangt ≤ 0,1 g O₂/(m²·d) für diffusionsdichte Rohre. Das reicht, um eine komplette Stahlinstallation zu ruinieren.

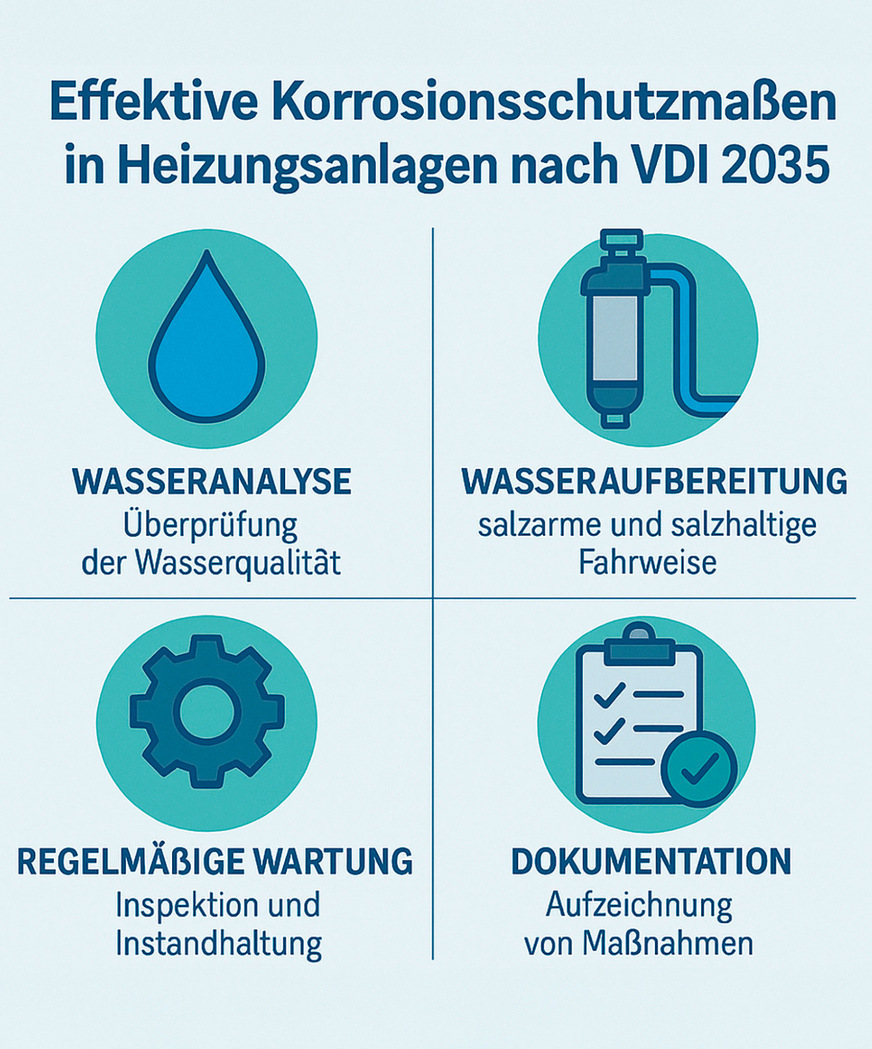

Die VDI 2035: Dein wichtigstes Regelwerk gegen Korrosion

Die VDI 2035 ist für uns SHK-Profis das, was für Autofahrer die StVO ist: die wichtigste Spielregel. Klar, es ist „nur“ eine Richtlinie, kein Gesetz. Aber versuch mal, im Schadensfall zu erklären, warum du dich nicht daran gehalten hast. Vor Gericht gilt die VDI 2035 als anerkannte Regel der Technik und ist bindend. Wer davon abweicht, muss sehr gute Gründe haben.

Die Richtlinie besteht aus zwei Blättern, die zusammengehören wie Pech und Schwefel. Blatt 1 kümmert sich um Steinbildung (Kalkablagerungen), Blatt 2 um Korrosion. In der Praxis überschneiden sich beide Themen. Enthärtetes Wasser verhindert Kalk, entsalztes Wasser verhindert Korrosion. Die Kunst ist, beides unter einen Hut zu bekommen.

Der Grundgedanke der VDI 2035 ist simpel: Verhindere Sauerstoffeintrag und stelle die richtige Wasserqualität sicher. Klingt einfach, ist in der Praxis aber eine Wissenschaft für sich. Die Norm unterscheidet zwischen verschiedenen Anlagengrößen, Materialien und Betriebsbedingungen. Eine 15-kW-Gastherme im Einfamilienhaus hat andere Anforderungen als eine 500-kW-Anlage im Mehrfamilienhaus.

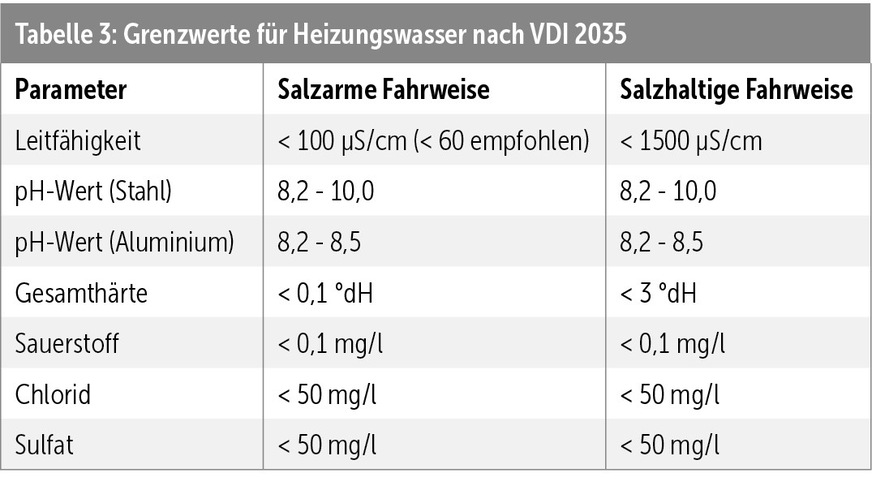

Besonders streng ist die VDI 2035 bei Aluminium-Bauteilen. Hier gilt: Leitfähigkeit unter 100 μS/cm, besser unter 60 μS/cm. pH-Wert zwischen 8,2 und 8,5. Keine Kompromisse. Wer sich nicht daran hält, riskiert durchgefressene Wärmetauscher und teure Garantiefälle.

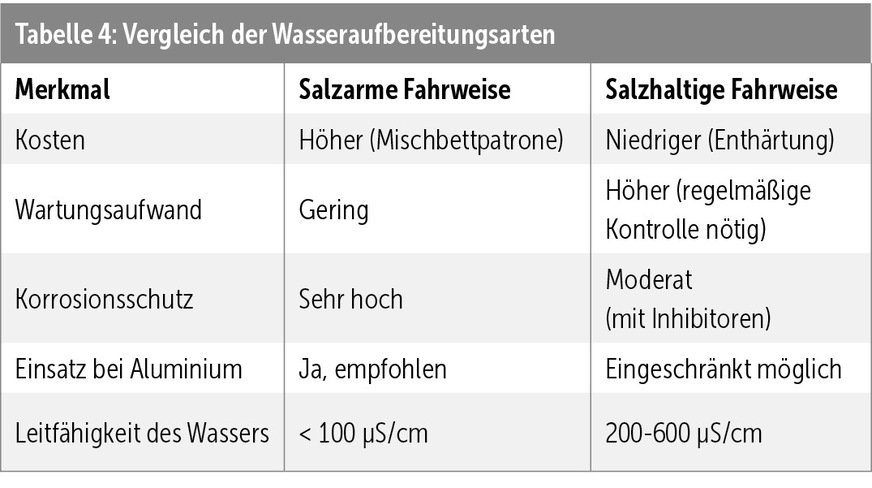

Die Norm ist keine Einbahnstraße. Sie lässt dir die Wahl zwischen zwei Fahrweisen: salzarm (vollentsalzt) oder salzhaltig (nur enthärtet). Beide haben ihre Berechtigung, beide funktionieren – wenn man sie richtig anwendet.

Die salzarme Fahrweise: Der Königsweg der VDI 2035

Vollentsalzung klingt nach Chemielabor, ist aber im Grunde simpel. Du schickst das Wasser durch eine Patrone mit Mischbettharz. Das Harz tauscht alle Salze gegen H+ und OH- Ionen aus. Frisch erzeugtes VE-Wasser liegt bei < 5 µS/cm; nach kurzer CO₂-Beladung stellen sich meist 10 – 15 µS/cm ein. Die VDI 2035 akzeptiert Werte bis 100 µS/cm. Dadurch werden galvanische Ströme und damit elektrochemische Korrosion stark eingeschränkt, aber nicht völlig ausgeschlossen. Eine regelmäßige Kontrolle bleibt erforderlich.

Einfach gesagt: Ohne Salze kann kein Strom fließen. Keine Leitfähigkeit, keine elektrochemische Korrosion. Es ist, als würdest du einer Batterie die Säure klauen. Selbst wenn Kupfer neben Stahl liegt – ohne Elektrolyt passiert nichts.

Ein weiterer Vorteil: Nach der Befüllung mit VE-Wasser kann sich der pH-Wert – abhängig von Werkstoffen und CO₂-Eintrag – in einem Bereich von etwa 7,5 bis 9,5 einstellen. Eine Kontrolle nach einigen Wochen Betrieb ist daher zwingend erforderlich. Werte über 9,5 sollten vermieden werden, insbesondere wenn Aluminium im System ist. Bei Aluminium musst du aufpassen und eventuell mit Säure nachstellen.

In der Praxis sieht das so aus: Du schließt deine Entsalzungspatrone an die Füllleitung an. Das Gerät zeigt dir die Leitfähigkeit an – unter 20 μS/cm ist top. Die Befüllung dauert etwas länger als normal, dafür hast du die Gewissheit: Diese Anlage läuft die nächsten 20 Jahre normalerweise ohne Korrosionsprobleme.

Die Kosten? Eine Mischbettpatrone für ein Einfamilienhaus kostet etwa 150 Euro. Die Kapazität einer Mischbettpatrone richtet sich nach der Summe der Härtebildner. Bei 10 °dH liefert eine 8 l-Mischbettpatrone abhängig vom Harztyp ca. 1000 -3000 l VE-Wasser, bevor die Leitfähigkeit ansteigt. Für eine normale Anlage mit 200 Litern Inhalt reicht das locker. Die Mehrkosten sind Peanuts im Vergleich zu einem kompletten Wärmetauscherschaden.

Die salzhaltige Fahrweise: Wenn Enthärtung ausreicht

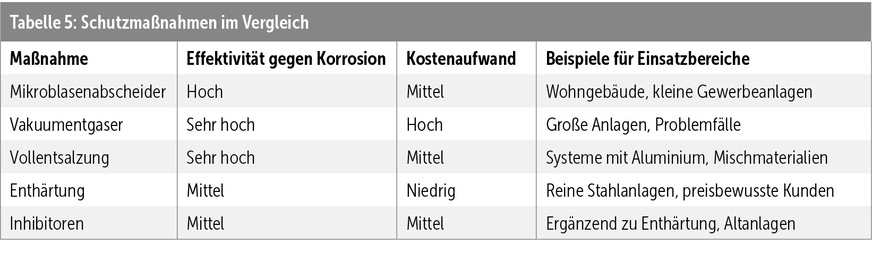

Manchmal reicht Enthärtung aus. Bei reinen Stahlanlagen ohne Aluminium, wenn das Rohwasser gute Qualität hat und der Kunde auf den Preis schaut. Die VDI 2035 erlaubt das ausdrücklich – unter bestimmten Bedingungen.

Enthärtung entfernt nur Calcium und Magnesium, die anderen Salze bleiben drin. Die Leitfähigkeit bleibt bei 200-600 μS/cm. Das reicht für moderate Korrosionsschutz, wenn du zusätzlich Inhibitoren einsetzt.

Inhibitoren sind chemische Schutzstoffe, die sich auf die Metalloberflächen legen. Wie eine unsichtbare Schutzschicht. Es gibt verschiedene Typen: Phosphate, Silikate, Molybdate. Jeder hat seine Vor- und Nachteile. Wichtig ist die richtige Dosierung und regelmäßige Kontrolle.

Der Haken an der salzhaltigen Fahrweise: Du musst mehr überwachen. pH-Wert alle 3 Monate messen, Inhibitor-Konzentration prüfen, bei Bedarf nachdosieren. Das bedeutet Folgekosten und Verantwortung. Erkläre das deinem Kunden unbedingt vorher.

Die zulässige Härte richtet sich nach dem spezifischen Anlagenvolumen: < 0,8 °dH bei V ≤ 20 l/kW, bis max. 3 °dH erst bei V ≥ 50 l/kW (VDI 2035 Blatt 1, Tabelle 1).

Auch die weiteren Werte sind klar definiert: pH-Wert 8,2 bis 10, Sauerstoff unter 0,1 mg/l. Chlorid und Sulfat sollten unter 50 mg/l bleiben. Bei höheren Werten wird‘s kritisch, besonders für Edelstahl.

Praktische Schutzmaßnahmen: Dein Werkzeugkasten gegen den Rost

Korrosionsschutz ist wie Zähneputzen – einmal ist keinmal. Du brauchst ein System aus mehreren Bausteinen: Erstens das System dicht halten, zweitens die Wasserqualität sicherstellen, drittens chemisch nachhelfen wo nötig. Jeder Baustein für sich ist wichtig, aber erst zusammen ergeben sie einen wirksamen Schutz.

Die Dokumentation ist dabei dein bester Freund. Nicht nur, weil es die VDI 2035 vorschreibt. Ein ordentlich geführtes Anlagenbuch ist deine Versicherung im Schadensfall. Datum der Befüllung, Wasserwerte, durchgeführte Maßnahmen – alles schwarz auf weiß. Das schützt dich und zeigt dem Kunden: Hier arbeitet ein Profi.

Deine Grundausstattung sollte mindestens umfassen: Ein pH-Messgerät (elektronisch, nicht diese Farbstreifen), ein Leitfähigkeitsmessgerät, Härtetestbesteck und idealerweise ein Refraktometer für Frostschutz. Kosten zusammen: etwa 500 Euro. Die Investition lohnt sich schon beim ersten verhinderten Schaden.

Vergiss nie die Herstellervorgaben zu prüfen. Manche Kesselhersteller haben strengere Anforderungen als die VDI 2035. Viessmann zum Beispiel will bei Alublock-Wärmetauschern maximal 60 μS/cm. Hältst du dich nicht daran, ist die Garantie futsch.

Ein Praxistipp aus eigener Erfahrung: Fotografiere die Wasserwerte direkt am Messgerät. Datum und Uhrzeit im Bild. Das ist rechtssicherer als handschriftliche Notizen, und der Kunde erkennt, dass du das ernst nimmst.

Schritt für Schritt: Die richtige Wasseraufbereitung in der Praxis

Schritt 1: Analyse – Bevor du irgendwas machst, musst du wissen, womit du es zu tun hast. Nimm eine Wasserprobe vom Versorger. Miss Härte, pH-Wert, Leitfähigkeit. Notiere das Anlagenvolumen (Kessel + Rohre + Heizkörper + Puffer). Bei Altanlagen: Probe aus dem System ziehen. Schwarzes Wasser? Magnetitschlamm. Grünes Wasser? Kupferkorrosion.

Schritt 2: Entscheidung – Jetzt wird’s strategisch. Aluminium im System? Dann vollentsalzen, keine Diskussion. Nur Stahl und Kupfer? Schaue auf die Wasserwerte. Leitfähigkeit über 600 μS/cm oder Härte über 15 °dH? Vollentsalzen ist sicherer. Gute Wasserqualität und preissensibler Kunde? Enthärtung mit Inhibitor kann reichen.

Schritt 3: Aufbereitung – Vollentsalzung machst du am besten mit einer Mischbettpatrone direkt beim Befüllen. Anschluss an die Nachspeiseleitung, Durchfluss auf 5-10 l/min einstellen. Das Display zeigt dir die Leitfähigkeit. Die VDI 2035 Blatt 2 verlangt bei salzarmer Fahrweise < 100 µS/cm. Einige Kesselhersteller (z. B. für Aluminium-Silizium-Wärmetauscher) setzen strengere Werte von < 70–80 µS/cm fest. Bei Enthärtung reicht oft ein mobiler Enthärter.

Für V ≤ 20 l/kW gilt nach VDI 2035 Blatt 1: Karbonathärte KH ≤ 0,14 mmol/l (≈ 0,8 °dH). Die Grenze bezieht sich ausdrücklich auf die Karbonathärte, nicht auf die Gesamthärte. Höhere Werte sind nur bei sehr großen Wasserinhalten zulässig.

Schritt 4: Befüllen und Spülen – Langsam ist das Zauberwort. 5 l/min reichen völlig. Fülle von unten nach oben, so drückst du die Luft raus. Bei Neuanlagen: Erst mit normalem Wasser spülen (Späne, Flussmittel raus), dann entleeren und mit aufbereitetem Wasser final befüllen. Jeden Heizkörper einzeln entlüften, auch die Pumpe.

Schritt 5: Konditionierung & Kontrolle – Nach dem Befüllen: pH-Wert messen. Bei Stahlanlagen sollte er zwischen 9 und 10 liegen. Wenn der pH-Wert zu niedrig ist, kann man kontrolliert Natronlauge hinzufügen. Beachte die Dosierung, um den pH-Wert nicht zu stark zu erhöhen. Bei Alu-Anlagen: pH 8,2-8,5 ist Pflicht. Zu hoch? Vorsichtig mit Zitronensäure senken. Die VDI 2035 empfiehlt dafür speziell freigegebene pH-Korrekturmittel (z. B. Phosphat-/Ammoniak-Puffer). Inhibitor nach Herstellerangabe dosieren. Nach 4 Wochen Betrieb nochmal messen – jetzt haben sich die Werte stabilisiert.

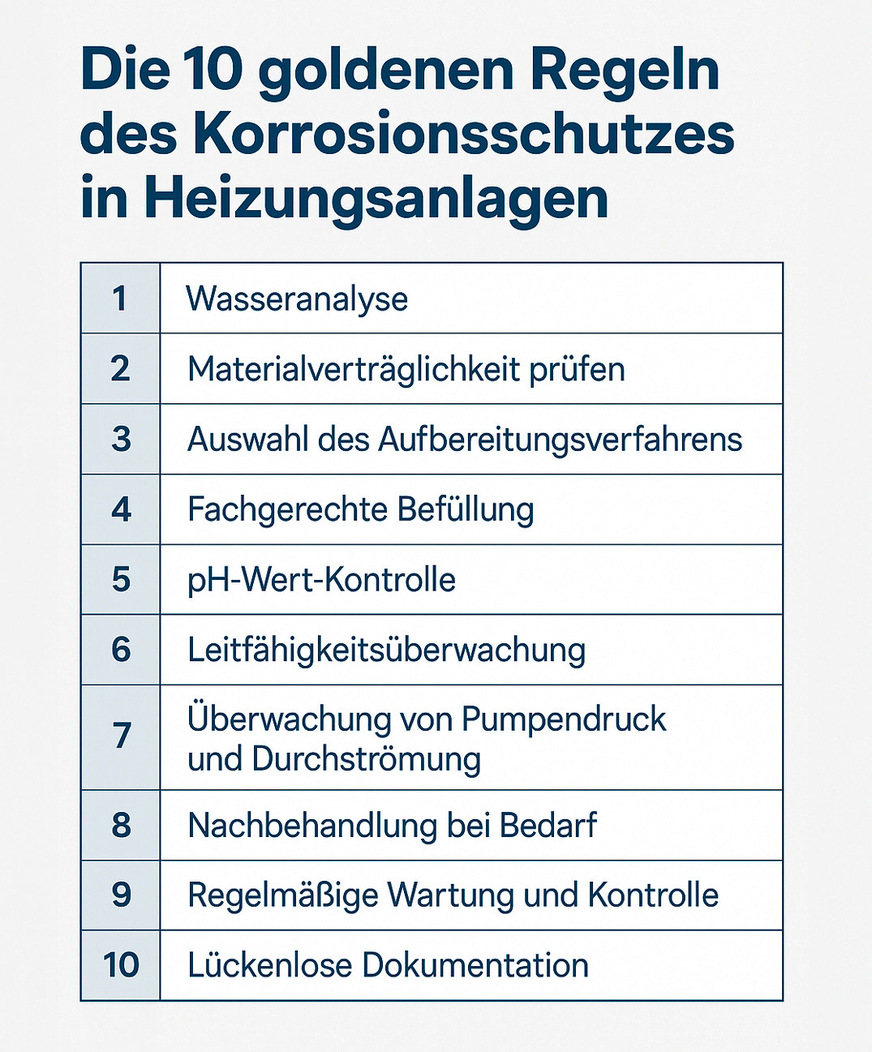

Die 10 goldenen Regeln des Korrosionsschutzes

Sauerstoff-Management: Den Hauptfeind aus dem System verbannen

Sauerstoff in der Heizung ist wie ein Maulwurf im Garten – du siehst ihn nicht, aber den Schaden schon. Die häufigsten Einfallstore kenne ich aus 20 Jahren Praxis: Nummer eins sind alte Fußbodenheizungen ohne Diffusionssperre. Die Kunststoffrohre lassen Sauerstoff durch wie ein Sieb. 5-8 mg/l pro Jahr sind normal. Das reicht, um 50 g Stahl in Rost zu verwandeln.

Defekte Membranausdehnungsgefäße sind Einfallstor Nummer zwei. Bei Membranschäden diffundiert Stickstoff in das Heizungswasser. Bei Druckabfall kann Umgebungsluft angesaugt werden. Erkennst du am schwankenden Anlagendruck und ständigem Nachfüllen. MAG-Check gehört zu jeder Wartung: Anlage drucklos machen, Vordruck prüfen.

MAG-Vordruck = statischer Druck + 0,3 bar (DIN EN 12828)

Kaltfülldruck = Vordruck + mindestens 0,5 bar; Gesamtwert nicht unter 1,0 bar

Undichte Verschraubungen, besonders an automatischen Entlüftern, sind die heimlichen Übeltäter. Bei Unterdruck (kalte Anlage, Pumpe saugseitig) ziehen sie Luft. Merkst du am Gluckergeräusch und Luft im System trotz dichter Anlage.

Die Diagnose ist einfach: Ständiges Entlüften nötig? Anlagendruck fällt ohne sichtbares Leck? Heizungswasser verfärbt sich rotbraun? Magnetitschlamm in der Pumpe? Alles Zeichen für Sauerstoffeintrag. Zeit zu handeln.

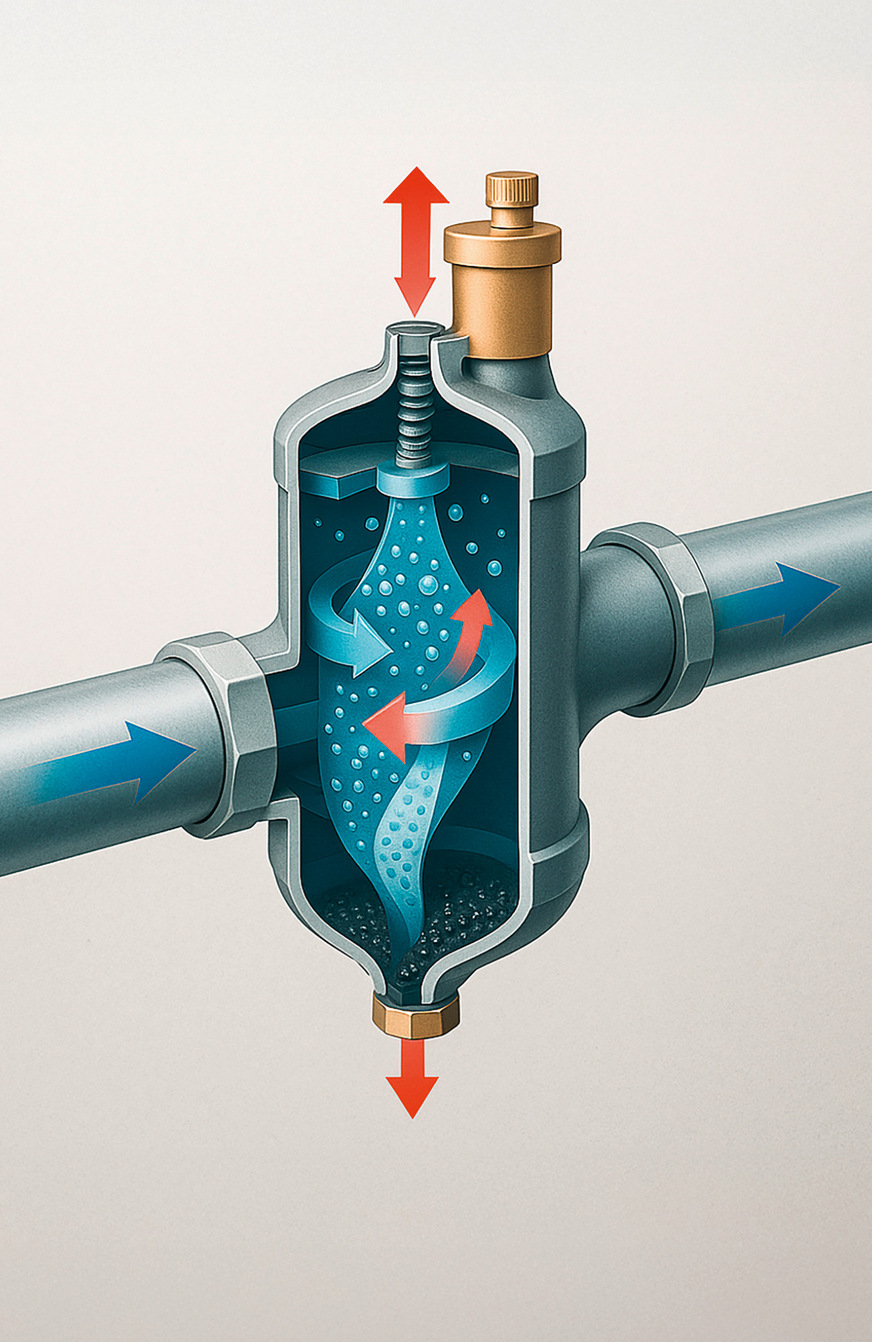

Technische Lösungen gibt‘s reichlich. Mikroblasenabscheider sind meine Favoriten. Die Dinger funktionieren wie ein Whirlpool – Verwirbelung lässt Mikroblasen zu großen Blasen werden. Durch Querschnittaufweitung und Einbauten sinkt die Strömungsgeschwindigkeit, die Blasen steigen auf und werden über das integrierte automatische Luftaustrittsventil abgeschieden. Dadurch wird Sauerstoff aus dem Heizungswasser entfernt. Mikroblasenabscheider sollten möglichst an der heißesten Stelle des Systems – i. d. R. im Vorlauf unmittelbar nach dem Wärmeerzeuger – installiert werden.

Vakuumentgaser sind die Königsklasse. Sie erzeugen Unterdruck, dadurch gasen O2 und N2 aus dem Wasser aus. Teuer (ab 3000 Euro), aber bei Probleanlagen Gold wert. Je nach Anlagenvolumen und Betriebsbedingungen dauert eine vollständige Entgasung mittels Vakuumentgaser in der Praxis mehrere Stunden bis Tage. Herstellerangaben und Anlagenhydraulik sind zu berücksichtigen. Lohnt sich bei großen Anlagen oder wenn andere Maßnahmen versagen.

Diagnose, Wartung und der Umgang mit Altanlagen

Wartung ist kein lästiges Übel, sondern deine Lebensversicherung. Eine Heizung, die du einmal im Jahr checkst, läuft 20 Jahre. Eine, die du vergisst, macht nach 5 Jahren Probleme. So einfach ist die Rechnung.

Deine Wartungscheckliste sollte mindestens enthalten: Anlagendruck prüfen (kalt und warm), MAG-Vordruck messen, pH-Wert und Leitfähigkeit checken, Wasserprobe ziehen und visuell beurteilen, Schmutzfänger reinigen, automatische Entlüfter auf Funktion prüfen. Das dauert 30 Minuten extra, aber der Kunde hat Sicherheit.

Wasserproben richtig zu nehmen ist eine Kunst. Immer aus dem fließenden System, nie aus einem Heizkörper (da steht das Wasser). Am besten am KFE-Hahn oder an der Pumpe. Probe in saubere Flasche, sofort messen oder kühl lagern. Die Farbe verrät viel: Klar = gut, schwarz = Magnetit, rotbraun = Rost, grün = Kupfer, milchig = Luft.

Altanlagen sind wie Ü50-Patienten beim Arzt – da ist immer was. Nach 20 Jahren Betrieb mit unbehandeltem Wasser findest du Magnetitschlamm, Kalkablagerungen, Biofilm. Einfach neues Wasser rein? Vergiss es. Das löst den Dreck und verteilt ihn im System.

Professionelle Systemreinigung ist Pflicht. Chemische Reiniger lösen Magnetit und Kalk. Dispersionsreiniger halten den Dreck in Schwebe. Dann spülen, bis klares Wasser kommt. Kostet beim Einfamilienhaus 500-800 Euro, spart aber die Komplettsanierung.

Arbeitssicherheit und Verantwortung

Chemikalien sind kein Spielzeug. Jeder Inhibitor, jeder Reiniger hat ein Sicherheitsdatenblatt. Lies es! Da steht drin, was passiert, wenn du das Zeug in die Augen bekommst. Spoiler: Es tut weh.

Persönliche Schutzausrüstung ist Pflicht. Schutzbrille immer, auch wenn‘s uncool aussieht. Lieber uncool als blind. Handschuhe bei jedem Kontakt mit Chemikalien. Keine Gartenhandschuhe – chemikalienbeständige Nitrilhandschuhe. Kosten 5 Euro, schützen deine Haut.

Die Entsorgung ist streng geregelt. Heizungswasser mit Inhibitoren gehört nicht in den Kanal. Schon gar nicht bei der Systemreinigung. Auffangen, pH-Wert neutralisieren, dann zur Entsorgung. Viele Gemeinden haben Sammelstellen. Im Zweifel beim Umweltamt nachfragen.

Deine Rolle als Berater ist wichtiger denn je. Der Kunde sieht nur die Rechnung, nicht den verhinderten Schaden. Erkläre es bildlich: „Stellen Sie sich vor, Sie würden Ihr Auto nie zur Inspektion bringen. Nach 50.000 km ist der Motor hin. Bei der Heizung ist es genauso, nur dass es 10.000 Euro kostet.“

Dokumentation schützt dich rechtlich. Jede Empfehlung schriftlich, jede Ablehnung vom Kunden gegenzeichnen lassen. „Kunde lehnt Wasseraufbereitung nach VDI 2035 ab“ – Unterschrift drunter. Im Schadensfall bist du hoffentlich raus.

Fazit und Ausblick: Die Zukunft des Korrosionsschutzes

Fassen wir zusammen: Sauerstoff ist der Feind Nummer eins in jeder Heizungsanlage. Die VDI 2035 gibt dir den Fahrplan, um ihn zu besiegen. Die salzarme Fahrweise mit vollentsalztem Wasser ist dabei der sicherste Weg – besonders bei modernen Anlagen mit Aluminium-Bauteilen.

Korrosionsschutz ist keine Option, sondern Pflicht. Als SHK-Profi trägst du die Verantwortung für Anlagen, die 20 Jahre und länger laufen sollen. Nimm diese Verantwortung ernst. Deine Kunden verlassen sich darauf, auch wenn sie es nicht immer verstehen.

Die Zukunft bringt spannende Entwicklungen. Intelligente Sensoren überwachen schon heute Wasserqualität in Echtzeit. pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoff – alles wird kontinuierlich gemessen und an die Gebäudeleittechnik gemeldet. Bei Abweichungen gibt‘s sofort Alarm. Predictive Maintenance wird auch bei Heizungen Standard.

Nachhaltige Inhibitoren sind im Kommen. Die Chemiebranche entwickelt biologisch abbaubare Korrosionsschutzmittel auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Gleiche Wirkung, bessere Umweltbilanz. In 5 Jahren wird das Standard sein.

Die Regelwerke passen sich an. Auch die VDI 2035 wird regelmäßig überarbeitet. Neue Themen: Wärmepumpen mit riesigen Pufferspeichern, Hybridanlagen, Power-to-Heat. Die Grundprinzipien bleiben, aber die Details werden komplexer. Bleib am Ball, bilde dich weiter. Stillstand ist Rückschritt.

Zum Schluss mein wichtigster Rat: Sieh Korrosionsschutz nicht als lästige Pflicht, sondern als Chance. Du unterscheidest dich vom Billigheimer, der nur schnell die Therme an die Wand schraubt. Du bist der Profi, der Anlagen baut, die Jahrzehnte halten. Das ist echte Handwerkskunst. Darauf kannst du stolz sein.

Checkliste: Wartung Heizungswasser

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

Bild: ChatGPT/vO/SBZ Monteur

1 Schadensstatistiken legen nahe, dass Korrosion einen signifikanten Anteil der Ausfallursachen bildet.

2 Aluminium ist empfindlich gegenüber hohen pH-Werten oder Chlorid im Wasser.

3 Im Zweifel haftest du als Fachbetrieb, wenn du nicht ordentlich dokumentiert und aufgeklärt hast.

4 Besonders kritisch ist die erste Befüllung einer Anlage. Hier entscheidest du, ob die Heizung 30 Jahre läuft oder nach 5 Jahren saniert werden muss.

5 Selektive Korrosion betrifft vor allem Messingbauteile und bedeutet, dass nur bestimmte Bestandteile einer Legierung sich auflösen.

6 Vor Gericht gilt die VDI 2035 als anerkannte Regel der Technik und ist bindend.

7 Deine Grundausstattung sollte mindestens umfassen: Ein pH-Messgerät (elektronisch, nicht diese Farbstreifen), ein Leitfähigkeitsmessgerät, Härtetestbesteck und idealerweise ein Refraktometer für Frostschutz.

8 Nach dem Befüllen: pH-Wert messen.

9 Persönliche Schutzausrüstung ist Pflicht. Schutzbrille immer, auch wenn‘s uncool aussieht.

10 Jede Empfehlung schriftlich, jede Ablehnung vom Kunden gegenzeichnen lassen.

11 Korrosionsschutz ist keine Option, sondern Pflicht. Als SHK-Profi trägst du die Verantwortung für Anlagen, die 20 Jahre und länger laufen sollen.